大型機和x86的博弈:是置換還是迭代?

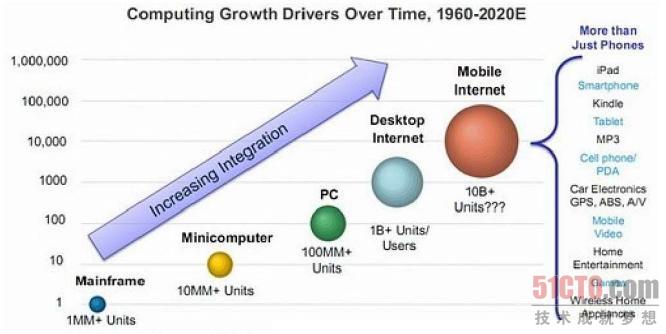

原創【51CTO獨家特稿】縱觀整個IT領域的發展周期,從1960年代到現在的2010年代,歷經大型機、小型機、微機、互聯網,到人們認為即將成為下一個主流的、由上百億臺移動終端加數據中心組成的移動互聯網,IT技術的進化一直呈現出一種后浪推前浪的形態。

俗話說,長江后浪推前浪,前浪死在沙灘上,于是有關某某技術已死的論調在IT界總是此起彼伏,好比昨天的51CTO外電頭條再次提到了RISC和UNIX將離開歷史舞臺的這個說法。這里面固然少不了好事的IT媒體們推波助瀾,不過很多市場數據看起來似乎也是支持這種論點的。

市場數據表明大型機/小型機將死?

比如,根據IDC的報告,2011年***季度是全球服務器市場利好的一段時間。期間,以IBM System z為主體的大型機產生了10億美元的收入,占據整個服務器市場的8.8%;以IBM、惠普和甲骨文為主體的小型機產生了26億美元的收入,占據整個服務器市場的21.8%;其他將近七成的市場都由數十個廠商的x86服務器所占據,總計售出約190萬臺,產生79億美元的營收。也就是說,這期間新增服務器市場在大型機、小型機和x86之間的比例大約為1:2:7。要知道,x86是1978年Intel剛剛做出的新鮮貨,主要是針對個人消費市場的;Windows做服務器還是上世紀90年代才開始,Linux的誕生也不過是1991年的事(今年剛好是Linux誕生20周年),也就是說上世紀90年代之前的服務器市場根本是沒有x86這個玩意兒的。從50、60年代的只有大型機服務器,到70、80年代以UNIX為主導,到2000年代x86占據主流,到現在ARM借移動終端之勢崛起繼而進軍數據中心,以20年為周期的風水輪流轉,這個市場變化的速度令人瞠目結舌。

另一方面,快速變化的市場也帶來了非常快速的企業興衰史。比如,大型機時代的藍色巨人和七個小矮人(注:即IBM、Burroughs、UNIVAC、NCR、Control Data、Honeywell、General Electric和 RCA),現在只剩下一個巨人。十五年前就有聲音說大型機已死,就是因為看到IT界變化快速的這個情況,認為IT技術的生命周期只有短短數個十年。

表象的數據和變大的蛋糕

但是仔細想來,這種市場數據真的有足夠的說服力嗎?除了市場數據之外,很多大型機廠商也喜歡用MIPS這個數值來代表大型機市場的發展情況,不過這也不過是提供另一個角度的數據支持,不足以形成完整的論據。51CTO編輯認為,要了解服務器技術的發展趨勢,關鍵還是在于服務器市場的需求細分。企業使用服務器存在各種各樣的需求,對服務器所能夠提供的可靠性、可用性、安全性、伸縮性的需求都不盡相同。單從總體占有率來看,似乎是x86服務器大肆占領大型機和小型機的領地;但事實是,整個過程的大背景是全球互聯網的爆炸式發展:整個服務器市場的蛋糕變大了。

雖然互聯網技術在上世紀70年代就已經被創造出來,但是真正進入廣大商業市場卻是在上世紀90年代中期。過去二十年間,整個互聯網行業經歷了從無到有的變化,同時大力促成了中小企業信息化的發展過程。x86填補了這個新興行業的大部分需求,它的市場占有率其實是互聯網行業和各個行業中小企業信息化發展情況的反射。再細看大型機和小型機所代表的行業:金融/保險,通信,零售,航空,國防,制藥,汽車……這些企業嘗試在x86服務器上運行自己的一部分業務倒是有的,但是真沒聽說過哪家企業把自己原本建立在大型機/小型機上的系統徹底拋棄,投奔x86服務器集群的。這就好比小轎車無法取代卡車和火車的功能一樣,其技術需求存在著某種程度的不可替代性。

更何況,IT產品雖然短命,但是對于已經被廣泛投入商業使用的技術和產品,尤其是在金融、電信這樣的關鍵性行業領域被廣泛使用的技術,其生命周期遠比個人消費級產品的生命周期長很多,相關技術支持的年限都在十年以上,以順應大型企業的長期技術規劃。

針對認為大型機/小型機需求并沒有衰退的觀點,也是有市場數據支持的:那就是雖然歷年來大型機/小型機的市場份額一直在下降,但是除了幾次經濟衰退的時候,大型機/小型機服務器的銷量其實一直在逐年遞增。比如上面提到的IDC在2011年***季度的報告,大型機和小型機的銷售收入相較2010年同期分別增長了41.1%和12.5%,這兩個數字甚至高于整體服務器市場收入的增幅(12.1%)。

投奔x86:pros and cons

從事非關鍵業務的中小企業肯定不會考慮大型機/小型機,我們這個議題的關鍵點在于從事關鍵業務的大型企業們的需求。為什么會有“投奔”x86服務器的需求?又有哪些因素導致這些企業無法拋棄大型機/小型機?下面先羅列一下各方的觀點,再看看對用戶而言最為合理的選擇。

#p#

想要“投奔”x86服務器集群的理由

價格因素

無論大型機/小型機廠商們怎么說也好,但用戶的聲音就是,大型機比小型機貴一倍,小型機比x86方案貴一倍。用戶不是***,大家都會做算術;就算價格差異的數值有所不同,但是價格的排列順序基本不會有太大出入。

服務器維護的難度

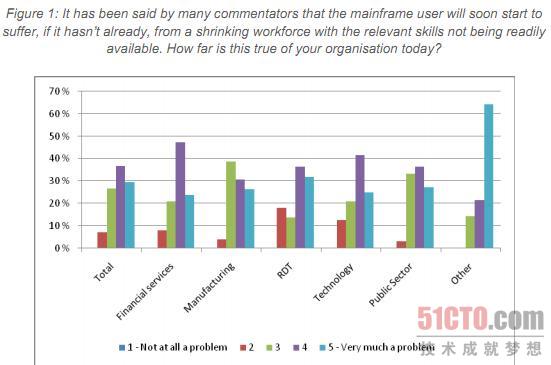

這點尤其針對大型機。特別是在中國,由于IT行業的積淀比西方國家少了幾十年,要找到一個懂行的大型機系統管理員是非常難的,甚至找一個有經驗的小型機系統管理員都不那么容易。不過,對于歐美國家也是同樣的問題,不少企業的系統管理員已經到了50、60歲的年齡,而青年人才卻十分缺乏。

圖:大型機管理人才缺失對各個行業企業的沖擊,紅色端表示沖擊不大,藍色端表示問題很嚴重(圖片來源)

服務器維護是一個非常依賴經驗沉淀的工種,不是隨便哪個培訓機構訓練兩個月出來的菜鳥就能夠輕易勝任的。如果找不到懂行的維護人員,在中國,還真的有一些企業將幾百萬一臺的Sun SPARC服務器放在倉庫積灰的……

軟件越來越少

因為市場份額變化的關系,現在開發者們大多針對x86服務器架構編寫程序,為大型機/小型機系統寫程序的開發者越來越少,這對于用戶來說是比較尷尬的事情。簡單來說,你能想象一個應用都沒有的iPhone能干啥么?

缺乏靈活性

對大型機用戶而言,不可能在業務不多的時候說“給我來半臺大型機用用”,而是需要一次性投入至少一臺大型機的錢,并每年投入上百萬進行這臺大型機的維護。對于x86那種地攤式的使用方法,大型機是難以實現的。

有關這幾點原因,大型機廠商和大型機軟件廠商們也在設法補救,其中也有很多很靈活的思路。況且由于IT行業的特點,現存的大型機廠商其實也沒有多少拼死堅守大型機陣地的打算,所有機型通吃并且現在以提供服務咨詢為主業的藍色巨人就是***的榜樣。拋開對大型機牟取暴利的沖動,了解競爭對手和其他廠商提供的其他方案,多發展合作伙伴,***程度的滿足用戶的需求——能夠存活至今的,多是這樣的廠商。

1、靈活性這點,其實歸根結底是價格因素。不過,由于大型機本身對虛擬化的支持非常好(通過其很早以前就有的LPAR邏輯分區特性),有些企業倒是采取過這樣一種做法:通過互聯網將自己大型機的閑置計算資源租賃給其他用戶使用。說起來,Amazon EC2在這方面其實到算是個借鑒者了。

2、軟件越來越少這個問題,IBM早在十多年前就著手解決了,那就是基于肥水不留外人田的思路展開的Linux on zSeries計劃——在大型機上跑Linux,就可以用Linux平臺上的軟件,那么缺少開發者的問題也就不成問題啦。Windows on mainframe目前還沒有實現,可能難度比較大一點,但相關的工作也正在進行中。當然,這個方案對于正在z/OS等系統上運行業務的用戶而言可能沒什么幫助。雖然目前看來IBM還沒有放棄z/OS系統的打算,但是長遠來看,缺乏開發者終究是一個平臺致命的硬傷,遷移到Linux上可能是更好的出路。而且對于大型機用戶而言,選擇Linux還有另外的好處,這點將在下面解釋。

3、服務器維護難這個問題也好辦,因為人才雖然難找,但終究是有辦法的:比如IBM和其軟件合作伙伴們提供的培訓課程(注:上世紀60年代,由于針對IBM大型機的反壟斷政策出臺,IBM不得不開放其大型機平臺給第三方的軟件開發廠商。這一政策促生了大量大型機軟件開發商,也為IBM大型機帶來了更加豐富的應用。IBM的大型機/小型機管理員培訓有其自己的體系,具體是否需要花錢還要看需求和用戶的情況。如果使用IBM平臺上的第三方工具/軟件的話,也可以向軟件供應商了解有沒有相關的支持);比如IBM和有些軟件合作伙伴會提供技術外包的服務,整個外包小團隊會長期駐扎在用戶所在的企業;比如現在有一些軟件/工具可以大大簡化大型機維護的難度,如CA Technologies剛剛發布的MSM管理器和Chorus平臺,全Web界面操作,足以滿足日常的維護需求。MSM這個產品是隨CA其他的軟件附送的,除了針對DB2等IBM的應用之外,主要是針對CA自己的軟件,也支持部分第三方的軟件,具體支持哪些可以問CA相關的工程師。

4、價格因素。這個是決定性因素。尤其因為大型機/小型機價格實在不是小錢,任何企業在有其他選擇的情況下都會考慮有沒有可能換一個便宜的方案。IBM和軟件供應商也會提供一些降低成本的方案,比如CA Technologies的MVP計劃和MSRP計劃。但是,如果這些計劃仍然無法滿足對成本降低的需求,那么還有另外一個選擇,就是上面說到的大型機上跑Linux的方案。由于軟件成本降低以及Linux支持便宜的存儲設備等因素的影響,這個方案會比z/OS的方案便宜。由于計算資源使用方式的變化和各種人力需求的變動,綜合成本降低的幅度現在沒有什么業界統一的計算方式;不過,雖然未必能夠便宜到分布式系統那個價位,但也不失為一種選擇。

以上,對于企業希望投奔x86的幾個原因進行了羅列和分析,下面,再看看企業無法徹底拋棄大型機/小型機的理由。

無法徹底拋棄大型機/小型機的理由

關鍵業務需要較高的可靠性、可用性和穩定性(RAS)

其實RAS特性算是區分大型機、小型機和微機的一個關鍵性指標了,簡單的說就是大型機>小型機>微機。即使是架構設計的再優良的分布式集群,由于分布式集群的原理是基于單點故障肯定會發生為前提而設計的,也就意味著整個系統所能夠達到的RAS特性是有上限的,畢竟在理論上,任何一次單點故障都有可能導致服務的中斷;而在現實中,分布式系統大規模宕機的新聞,我們也聽說過很多次了,似乎沒有哪個運行了幾年的云計算服務商有完全干凈的記錄。對于新聞門戶網站,有個0.1%的宕機時間也問題不太大,只會影響廣告收入;對于電子商務網站而言,0.1%的failure則是無法接受的,尤其是在用戶進行交易的關鍵性操作過程中,會對RAS特性有極高的要求。對于金融/保險、醫藥、航空/國防這種業務而言,分布式集群這種基于容錯能力所提供的RAS特性,還不能滿足他們的需求。

從RAS這個方面來看,對服務器的挑選,倒還真是一分錢,一分貨。

安全性

雖然說沒有系統具備絕對的安全性,但是大型機一般都默認提供了底層模塊級別的加密安全保障,而x86上的系統卻并不具備這種天然的安全性,需要通過系統設置和應用配置來實現,這就需要具備極高素質的安全運維來壓陣。分布式系統遭遇安全問題的事件時有聽聞,而對于大型機系統而言卻很少發生這樣的事情。

優秀的可擴展性

跟安全性一樣,大型機自身提供的LPAR虛擬化機制使得系統擴展非常方便。尤其對于中國這種業務量增長巨大的市場而言,優秀的可擴展性顯得十分必要。不過自從VMware、Hyper-V、Xen、KVM等一系列針對x86的虛擬化技術成熟之后,這已經不是大型機專有的優勢了。

遺留系統的遷移難度

這是一個共通的問題了。即使對很多年輕的互聯網企業,系統遷移都已經成了老大的難題,更不用說有幾十年歷史的老牌企業。但是遷移這種事兒吧,是屬于不得不克服的阻力。任何有長遠計劃的企業如果有遷移的需求,那么一旦下定決心,技術難題總是能夠克服的,只是看有沒有找到合適的服務提供方和執行者。

那么,既有成本、人員等需要考慮的因素,但x86目前還有很多無法媲美大型機/小型機的地方,對于企業來說,應該怎樣選擇才能令自己IT資源的價值***化?

#p#

合理的選擇?

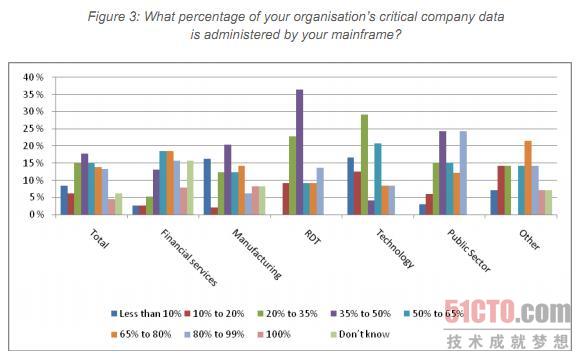

首先,有一個事實需要澄清:在目前的IT產業中,雖然100%基于x86系統的企業很多,但是100%基于大型機或小型機的企業已經很少了。

圖:企業關鍵業務在大型機上運行的比例。100%在大型機上運行的企業僅占總數的不到5%(圖片來源)

由于企業之間進行的合并、并購等行為,以及新業務的開展、舊業務遷移等操作,原本主要基于大型機平臺的很多企業,都變成了混合型的IT基礎架構。

這其實帶來了很多選擇。比如網上銀行吧,雖然說銀行是典型的關鍵業務,但是真正關鍵的操作只是在交易發生的時候。平時用戶瀏覽個網頁,查詢個賬戶信息什么的,就是對數據一致性的要求高一些,可用性方面其實并非十分苛刻。那么,有沒有什么辦法,能夠將關鍵業務和非關鍵業務分離開來,讓它們分別在大型機系統和分布式系統上執行?

一個設計優良的架構,完全可以實現這一點。很多混合IT架構的企業,其實也正在這么做的。

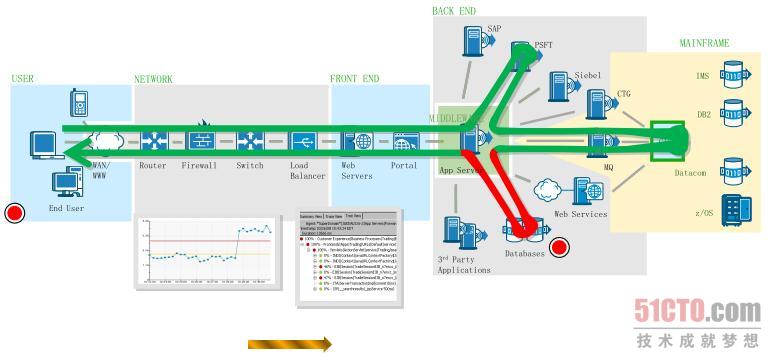

比如,在前日CA Chorus和MSM管理系統發布會上,CA Technologies大型機總經理Dayton Semerjian先生講解了這樣一個架構圖:

從左到右,分別是手機、PC等用戶終端;路由器、防火墻、交換機、負載均衡組成的網絡區;基于分布式系統的前端Web服務器;基于分布式系統/小型機的后端應用服務器,其上運行著SAP、PSFT、Siebel、CTG、MQ、Web、DB以及其他的第三方應用服務;***端,是基于大型機的IMS、DB2等應用。

混合IT架構的搭建和管理要比單一架構的管理更加復雜一些,所以Chorus這個軟件正是為了簡化跨平臺管理的問題而誕生的。不過,Chorus由于剛剛發布,目前主要針對大型機上的應用,對跨平臺各種應用的支持還比較有限。但是根據Dayton先生對51CTO編輯透露的消息,下一次Chorus的升級將會在分布式系統上大有作為。這基本也是整個大型機軟件市場的發展趨勢。更不用說IBM自己,System z、Power和System x三家通吃;就算客戶本著不將雞蛋放在一個籃子里的原則,想要用一些其他廠商的產品,Novell、紅帽、甚至甲骨文,也都是IBM的老伙伴了。

所以,替換只是表象,共存才是長久之道。

結論

新舊技術將會共存,企業IT的發展也是一個迭代而非置換的過程。正如同我們不會因為買了一部智能手機或一臺iPad而扔掉自己的PC一樣,大型機、小型機和微機也將共存很久。無論對廠商還是對企業,都不應該在一棵樹上吊死。針對自己的業務性質,設計合適的技術架構組合,避免因為聽風就是雨而造成不必要的資源浪費,才是技術上的長久之道。

【編輯推薦】