智能手機最有存在感的部分,其實在側邊

我們討論實體按鍵的文章也有不少了:旋鈕、Home、鍵盤,雖然品類不同,但其實也在不斷強調一個重點,即「實體設計」符合直覺的先天優(yōu)勢,及它們在操作上帶來的安定感,是語音、觸屏等交互都很難比擬的。

當然,淘汰實體鍵的論調也存在已久,我們也總設想著在大大小小的屏幕內(nèi)融入所有的操作流程,但很多按鍵之所以能存活下來,并非只是我們還抱有「使用習慣」那么簡單,系統(tǒng)的演變,操作的維度,其實也在賦予這些按鍵新的價值。

這次我們來聊聊手機的側鍵。

快門、滾輪、開關… 當年的手機側鍵有多豐富?

現(xiàn)代智能手機的側鍵已經(jīng)基本定型了,無外乎就是音量增減鍵、鎖屏鍵這兩種。

但如果向前追溯,手機側邊的按鍵數(shù)量和功能其實更豐富,而且擺放位置也并不僅限于左右兩側。

主要原因顯然是手機整體的尺寸大小。在以前的功能機和小屏機時代,我們的手指可以很輕松地摸到機身頂部,所以廠商也習慣將電源鍵放在這個位置。

之后,手機屏幕尺寸不斷增大,以前一只手能操作的手機,現(xiàn)在都得用上雙手,再把經(jīng)常使用的按鍵放在頂部顯然是反人類的設計,所以側鍵也逐漸向機身兩側轉移。

不過在這個演變過程中,也有一些有趣的側鍵設計逐漸被時代拋棄。

比如很多人都熟悉的獨立拍照鍵。

這顆按鍵基本是伴隨拍照手機風潮一并出現(xiàn)的,目的就是讓用戶能更高效地去抓拍,而且很多機型都支持半按對焦,長按拍照等「二段按鍵」設計,這點也和傳統(tǒng)相機一致。

另一個要說的是導航滾輪。在黑莓 7230、8700,以及索愛 W950i、W960 或是 P910c 等手機上,你都可以在機身側邊看到一顆用于界面導航的滾輪,還支持向內(nèi)的按壓。

設計滾輪的原因在于,當時這些全鍵盤手機都沒有方向鍵,加上尺寸太小,電阻屏也不便于點按和滑動,而滾輪則完美解決了上下移動和確定的問題,堪稱是那個時代的商務機神器。

在之后 Marshall 推出的音樂手機上,滾輪則被用于音量調節(jié),也算是智能機時代的另類選擇。

靜音鍵也曾一度是商務手機的標配,包括黑莓、諾基亞的全鍵盤在內(nèi),都會在頂部或側邊,設計一顆獨立的靜音鍵,方便用戶在手機響鈴時迅速切換到無聲狀態(tài)。

如今,能堅持將靜音鍵留下來并做成獨立開關的,似乎就只剩下 iPhone 和一加手機了。

功能單一,側鍵就沒有留下來的必要

側鍵數(shù)量的不斷減少,和手機追求無開孔設計形態(tài)有關。不管是當年魅族、vivo 嘗試做的無開孔概念機,還是像 Mate30、NEX3 等瀑布屏手機上的壓感鍵,都是在想辦法擺脫按鍵結構。

與此同時,現(xiàn)代手機的一體化程度也越來越高,就連四周的實體按鍵也開始在材質和配色上,有意識地與機身進行融合,而像 Google Pixel 3、4 這類有意將電源鍵做成其它顏色的手機,也不過是把它當作裝飾點綴。

這種設計導向的思維也曾走向過一個極端,誕生出非常另類的形態(tài),比如當年錘子的 Smartisan T1 手機。

當時為了讓手機獲得一個左右平衡的觀感,T1 專門在手機側邊設計了一個獨立的亮度調節(jié)鍵,正好和另一邊的音量鍵保持對稱。

這個設計顯然是存在爭議的,畢竟亮度調節(jié)并不是一個需要經(jīng)常操作的功能,為它專門開一個按鍵孔位,實在是有些「奢侈」。

三星的 Bixby 鍵則是側鍵的另一種失敗的例子,這顆自 Galaxy S8 起就引入的獨立語音鍵,專門放在了靠近音量鍵的位置,起初是希望讓用戶快速喚醒、直達 Bixby 語音服務。

但這顆側鍵最終也引發(fā)了用戶的不滿,主要原因還是 Bixby 本身的表現(xiàn)不太理想,以至于這顆按鍵被閑置的概率很高,并愈發(fā)凸顯出沒有存在的必要。

之前,很多用戶希望三星能開放 Bixby 鍵的自定義功能,讓它能夠變成拍照的快門鍵,或是截圖鍵等,為其它功能所用,但三星并未給出這樣的選擇。

到現(xiàn)在,你在 Note10、S20 和 Note20 等近兩年的三星旗艦機上,已經(jīng)看不到獨立 Bixby 鍵的身影了。對三星來說,去掉這個多余的設計,大概是一個比讓它變相留下來更好的選擇。

事實上,很多存在于功能機時代的側鍵,會在智能機中被淘汰,大多都是出自對機身內(nèi)部空間的考慮,但更重要的是,觸摸屏也帶來了另一種簡單、直接和高效的替代方案。

手勢操作的便利性自然不用多說,隨著手機系統(tǒng)的成熟,現(xiàn)在我們靠下拉控制中心、負一屏等界面,也能快速和關閉開啟某項功能,專門去設計一顆物理按鍵的理由已經(jīng)不再充分了,會用它的人無非是那些重度用戶,或者純粹的極客。

就算是經(jīng)常會用到的拍照、音樂控制等,大部分系統(tǒng)都默認將它們放在了鎖屏界面上,操作效率并不會比按一顆物理按鍵要差。

側鍵走向「一鍵多用」的時代

一個好設計不僅僅是我們所能看到的部分,雖然快門、滾輪等側鍵消失了,但是像音量鍵、電源鍵卻能夠繼續(xù)留下來,并沒有被觸屏、壓感設計等取代。

這顯然和我們平時超高的使用頻次有關。

統(tǒng)計機構 AppOptix 曾做過一次數(shù)據(jù)統(tǒng)計,它們發(fā)現(xiàn),Android 手機用戶平均每天要解鎖手機 65 次,若是去掉 8 小時的睡眠時間,意味著我們平均每 15 分鐘就要點亮一次屏幕。

而這個操作,基本都得靠電源鍵來完成。

音量鍵也是如此,在平日里的影音娛樂、通話等場景中,受到身邊不同環(huán)境的影響,我們總需要手動來調節(jié)音量大小。可以說,這些使用場景都賦予了它們留在手機側邊的權力。

不過,拋開它們的使用頻次不談,音量鍵和電源鍵其實也在隨技術革新,改變了自己原有的功能性。

尤其到了現(xiàn)在,這兩個按鍵的功能早已不是命名所指代的那么簡單,而是逐漸走向「一鍵多用」的設計。

我記得在幾年前,小米手機 1 上就有一顆「米鍵」,定位就是手機上的「多功能鍵」。它能讓用戶在設置里自定義短按的操作,而長按則是調用相機拍照,這其實就是讓側鍵承載起多個復合的功能。

這種「一帶多」的設計,也逐漸運用在了鎖屏鍵和音量鍵上。所以現(xiàn)在的音量鍵除了用來調節(jié)聲音外,在拍照時還可以充當快門,或是和電源鍵一起進行截屏。

而在開關機的概念被淡化后,原本手機上的電源鍵,現(xiàn)在也更多被用于「上鎖、解鎖」的操作,同時也能根據(jù)長按、短按或是雙擊來指向不同的操作。

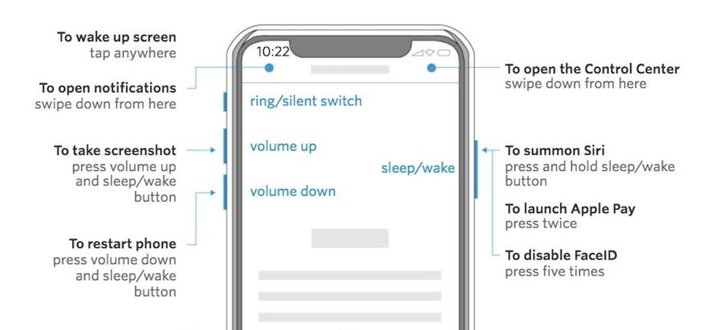

iPhone 的鎖屏鍵就是很好的例子,自從 iPhone X 邁向全面屏設計后,原本長按 Home 鍵呼出 Siri、雙擊 Home 呼出 ApplePay 的功能,就都改成靠電源鍵來實現(xiàn),以至于開關機操作還需要配合音量鍵才能實現(xiàn)。

也是從這時候起,iPhone 的電源鍵變得比之前更大了,長度幾乎是原來的兩倍,就是為了讓用戶更方便地使用移動支付、語音助手等服務。

在最新版的 Android 11 中,Google 也將智能家居設備的控制面板,整合到電源鍵的「長按操作」中,目的也是讓電源鍵發(fā)揮出更多的作用。

可以說,這種通過系統(tǒng)來實現(xiàn)按鍵復合功能的特性,賦予實體按鍵操作可編程、可定制化的空間,肯定也會越來越多地出現(xiàn)在我們的手機上。

在可預見的未來數(shù)字時代,為按鍵尋找到這樣的新型交互形態(tài),可能比討論它們本身的存在價值更加重要。