太空云計算大戰打響,微軟 Azure 要靠 SpaceX「上天」了

本文轉自雷鋒網,如需轉載請至雷鋒網官網申請授權。

當地時間 2020 年 10 月 18 日,美國佛羅里達肯尼迪航天發射中心,Elon Musk 旗下美國太空探索技術公司(SpaceX)第 14 批 60 顆星鏈(Starlink)衛星搭乘獵鷹 9 號火箭發射升空。

至此,SpaceX 已累計發射 833 顆星鏈衛星,加上 2018 年初發射的 2 顆原型衛星,已發射的衛星總數達 835 顆。按計劃,其寬帶網系統共由 11943 顆衛星構成,預計將在 2020 年年底覆蓋北美及加拿大所有地區,2021 年覆蓋全球。

對于 Elon Musk 來說,仍處于建設初期的星鏈是“平生所做最難的工程項目之一”,團隊還在進行包括采集時延數據和網速測試在內的工作。即便如此,由硅谷鋼鐵俠帶領的 SpaceX 在外界看來已是衛星互聯網行業領袖,于是它與科技巨頭的合作也開始了。

最新宣布要和 SpaceX 合作的巨頭是微軟,其著力點在云服務。

當地時間 2020 年 10 月 20 日,Azure 全球副總裁 Tom Keane 發布博客,宣布了 Azure 的「下一個巨大飛躍」——與 SpaceX 星鏈項目建立合作,進入太空。

這一合作被 Tom Keane 稱為是「云上太空」(Azure Space)。

Azure 上太空意義何在?

Tom Keane 表示,微軟的產品工程師和科學家將與資深航天團隊一起構建滿足太空獨特需求的云計算能力:

我們的創新就在于,模擬太空任務、通過衛星數據發現真知灼見、推動地面和軌道的創新。

「云上太空」合作主要在于以下幾點。

連接世界各地的衛星網絡

實際上,世界各地數十億人依靠由超過 16 萬英里的海底、陸地和地鐵光纖組成的網絡相連,但在不少偏遠地區,人們對數據和帶寬日益增長的需求難以被滿足。

基于此,微軟表示:

我們的方法是提供多軌道、多波段、多供應商、有云計算能力的全面的衛星連接解決方案,我們需要衛星提供商蓬勃發展的生態系統來滿足大家不斷增長的網絡需求。

一方面,SpaceX 作為微軟的新合作伙伴,其星鏈項目將為新的 Azure 模塊化數據中心(MDC)提供高速、低延遲的衛星寬帶。

另一方面,微軟還將與歐洲一家 SES 公司進行合作,支持其 O3B 中地球軌道星座 O3b MEO,擴展云數據中心區域和云邊緣設備之間的連接。

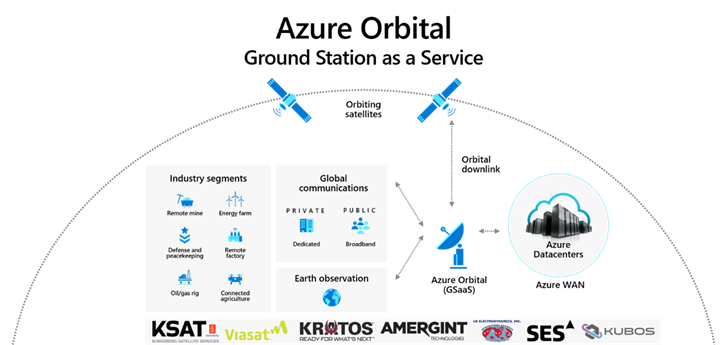

當前,SES 公司運營著世界上唯一的多軌道衛星星座,利用龐大的智能云網絡,SES 在陸海空提供著高質量的連接解決方案。當地時間 2020 年 9 月 22 日,SES 剛剛成為微軟 Azure Orbital 方案的合作伙伴,二者將通過云服務處理由衛星產生的大量數據。

微軟認為,衛星通信加上 Azure 提供的高性能計算、機器學習和數據分析能力,將為社會帶來為許多新的機會。

模塊化數據中心

前不久,微軟將已經沉入海底 2 年的一個數據中心打撈出了水面,研究人員評估認為,新型的海底數據存儲方式是可行的。

事實上,這個例子也說明,微軟在極端環境下的數據中心試驗方面取得了巨大進步。

為進一步增強這種優勢能力,新的 Azure 模塊化數據中心(MDC)應運而生。

微軟的設計是,既能將完整的數據中心部署到偏遠位置,也可以現場傳輸的解決方案擴充現有的基礎設施。

MDC 將在具有挑戰性的環境中支持高強度、安全的云計算,可以主要在地面光纖、低帶寬網絡上運行,甚至完全斷開連接的情形下也能運行。

Tom Keane 表示,可能的場景包括移動指揮中心、人道主義援助、軍事任務、礦產勘探等等。

為太空任務做準備

微軟正在開發多種可靠的、可重復使用的太空數字技術,旨在幫助航天器能夠更快地實現發射,當然前提依然是保證任務順利完成。

微軟提出的第一個技術是 Azure 軌道模擬器(Azure Orbital Emulator)。

由于政府和企業正在大力開發數千個互連的衛星星座,這需要精確的規劃和 AI 驅動的編排協議,最終才能確保網絡連接和在軌運行覆蓋達到最佳狀態。

顧名思義,Azure 軌道模擬器是一種通過軟、硬件進行的大規模衛星星座循環仿真環境,包括復雜的實時場景生成。Azure 軌道模擬器可利用預先收集的衛星圖像,通過虛擬化和實際的衛星硬件直接處理。開發人員可在發射衛星之前評估、訓練人工智能算法和衛星網絡。

據了解,Azure 軌道模擬器已經有了來自政府的訂單。

Azure 帶來的新機遇

在博客最后,Tom Keane 還展示了 Azure 對各個太空領域組織帶來的新機遇,比如:

-

美國國防部國防創新部門(DIU):選擇微軟和航天公司 Ball Aerospace 創建了更為實用的太空數據,重新構想地面站技術,共同構建了一個具有快捷云處理能力的解決方案,以便支持美國空軍的商業增強型太空互聯網絡運營(CASINO)項目。

-

世界級「軍火巨頭」洛克希德·馬丁(Lockheed Martin):將 HoloLens 2 用于多種航天器組裝任務,而這也將支持未來 NASA 的 Artemis 重返月球計劃。

-

空客公司(Airbus):利用 Azure Stack 的敏捷性、創新性和競爭優勢,構建其航空解決方案。

-

環境地質方案提供商 Seequent:利用衛星數據和 Azure 計算能力,推進對水質、水量的勘察等工作。

-

世界乳業巨頭藍多湖公司(Land O’Lakes):通過 Azure FarmBeat,利用衛星圖像、來自傳感器、無人機、農用設備的數據實現數字農業。

Azure 為何上太空?

也許上述 Tom Keane 的表述已經解釋清楚了「云上太空」的必要性和前景,那么,這一合作或許還存在著深層原因。

AWS 和 Azure

最為顯而易見的原因是,不久前亞馬遜剛成立了一個部門,旨在發展太空云服務。

而我們知道,就云計算的市場份額而言,亞馬遜是絕對的業界老大,這也與其進入該領域較早,穩占先機有關。2019 年,亞馬遜云計算部門年營收超 350 億美元,Synergy 和 Gartner 等分析機構都表示亞馬遜穩居第一。

而排第二的當屬微軟——微軟利用服務器操作系統和辦公軟件的優勢,以及旗下的 LinkedIn 等資源,向企業客戶和政府部門銷售云計算服務,云計算業務發展迅猛。

即便目前的市場格局如此,但不可忽略的是,亞馬遜和微軟都在不斷加大投入——今年初,Gartner 最新預測,云計算業務營收在過去 10 年增長了 246%。這一過程中,微軟云計算業務發展勢頭迅猛,第一、第二之間的距離正在縮減。

不僅如此,二者的緊張關系還與已經持續了 2 年的美國國防部 JEDI(聯合企業防御基礎架構)合同競爭有關。

直到當地時間 2020 年 9 月 4 日,美國國防部多次確認要將 JEDI 合同授予微軟,因此亞馬遜 AWS 也是不斷提出抗議。

SpaceX 和 Blue Origin

當然,「云上太空」不僅在于微軟、亞馬遜在云計算業務領域的競爭,也在于 SpaceX 和另一家商業太空公司之間的競爭。

畢竟,說起 Jeff Bezos 這個人,我們除了會想起他亞馬遜 CEO 的頭銜,可能還會想到,他也是商業太空公司 Blue Origin(藍色起源)的 CEO。

如果說 Jeff Bezos 的關注點主要在于實現亞軌道太空旅行,那么 Elon Musk 相比之下則更為野心勃勃——SpaceX 主要有三個規劃項目:龍飛船 Crew Dragon、星鏈 Starlink、星艦 Starship。

但同在商業太空領域,二人不時在 Twitter 互懟,其恩怨吃瓜觀眾們也已不陌生了。

2011 年,NASA 的一項鼓勵商業公司開發往返空間站和地面的航天運載器的項目開始,即「Commercial Crew Program」(商業載人航天飛行項目)。

當時競標成功的有,波音公司(Boeing)、藍色起源、內華達山脈(Sierra Nevada)和 SpaceX。經過三輪激烈競爭,最終 SpaceX 甚至是超越了已有百年歷史的波音公司,拔得頭籌。

北京時間 5 月 31 日凌晨 3 點 23 分,SpaceX DM-2 龍飛船(Crew Dragon)在美國肯尼迪航天中心 39A 發射場正式發射成功。約 19 個小時后,載人龍飛船與國際空間站成功對接,全球商業載人航天新時代由此開啟。

而對比之下,外界對藍色起源的評價大多都是:研發進度緩慢、運營和生產思路傳統,不管是技術還是商業運用都比 SpaceX 差一大截。

從這一角度出發,微軟和 SpaceX 合作的「云上太空」項目背后深意可見一斑。