這些硬盤參數你都懂得嗎?(下篇)

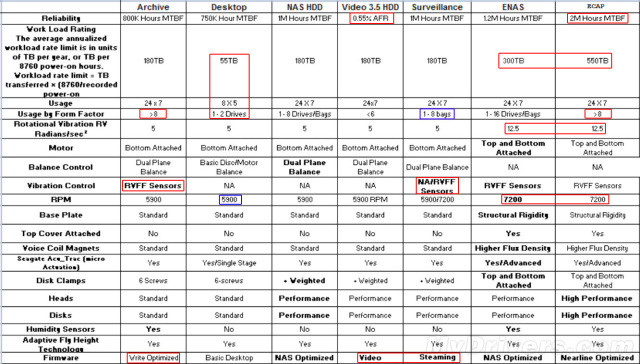

在之前的《存儲極客:這些硬盤參數你都懂嗎?(上)-從案例引發的討論》一文中,我們從用戶實際需求出發,圍繞下面2個表格對不同硬盤的性能和可靠性差距展開了部分討論。其中包括但不限于這幾個要點:1. 振動對硬盤的影響及防范2. 可靠性前提條件和NL硬盤的由來 - 小知識:硬盤讀寫負載與SSD擦寫壽命3. 環境規格——溫濕度范圍4. MTBF不是虛標:換算出年均故障率

理想很豐滿,現實有時卻骨感在談到MTBF(平均無故障時間)和AFR(年均故障率)兩個指標時,也許有的讀者會說:“我使用的硬盤比這個故障率要高啊?”這種現象確實存在的不少,比如我國南方空氣濕度偏高,電子設備受到氧化、腐蝕的速度會加快。硬盤廠商給出統一的數字,是要在推薦的環境范圍內,并且系統設計(特別是機箱結構設計)要達標。

這里我又想起10年前參加過的一次Intel ESDC(服務器系統設計峰會),工程師在上面講針對一款機箱振動的驗證測試,印象中是2U 12個1500轉3.5英寸硬盤。結果臺下另一位Intel其他部門的同事就提出疑問,表示實際共振情況沒有這么理想,隨機訪問性能會下降20%。據此大家就不難理解我在上文中引用“15K硬盤能夠達到21 rad/sec/sec”的用意了吧?

要想把硬盤用好,獲得理想的性能和可靠性,還有許多要注意的問題。接下來我們再此列出《上篇》中的表格,并繼續之前的討論。

5視頻監控寫入負載是否會超標?我們根據硬盤每年的讀寫負載,計算出550/300/180/55TB對應到平均每天就是1.51/0.83/0.49/0.15TB,平均每秒大約17.5/9.6/5.67/1.74MB。回到本文上篇中那個數據備份的需求,每天寫入不到1TB的數據,使用Enterprise Capacity這個檔次的Nearline硬盤比較合適。

戴爾、惠普等一線品牌服務器和企業級存儲陣列,選配的7200轉大容量硬盤一般都是Nearline系列。上圖引用了《戴爾SCv2000:入門級陣列硬件設計功力》一文中樣機上安裝的Constellation ES.3 4TB SAS硬盤,希捷從這一代之后的V4改用Enterprise Capacity系列名稱。

這里我還有一點疑問:視頻監控應用是比較典型的多流寫入,而且7x24小時連續工作,在一個系統中為了應對單盤故障RAID保護又是有必要的。首先,年負載55TB的桌面硬盤很容易超標;其次,如果有高清監控且需要保留時間較短的場合,每塊硬盤平均寫入速度超過5.67MB/s,是否將年負載180TB的監控盤換成550TB的Nearline硬盤更合適呢?

我也曾咨詢過硬盤廠商的工程師,如果超出建議負載較多其故障率會高于標稱的AFR(監控盤為0.88%),而且Enterprise Capacity(ES)的AFR設計標準本身就低至0.44(8TB)~0.63%,可以降低后期維護的成本和數據丟失風險。

至于“云盤”,其平均故障率監控盤還要高些,只要不在意也可以用吧?

當然這里面還有成本的因素,Enterprise Capacity的公開報價是7200轉盤里面比較高的。由于視頻監控在國內的市場巨大,像海康、大華這樣的廠商在監控硬盤上估計有較大的議價能力。

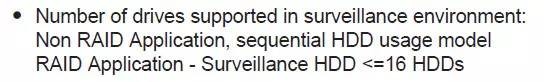

6盤位數支持與箱體結構要求在每個機箱支持的盤位數上,最新資料4TB及以上寫的都是“8+”,而我們在另一份早些的希捷監控硬盤資料中看到了這樣的描述:

在視頻監控環境中,非RAID應用順序(I/O)使用模型下盤數不限。(取決于箱體結構)而監控硬盤在RAID應用中建議≤16盤位。究其原因,如果做了RAID,硬盤磁頭容易按照同樣的軌跡來運動。這時共振的影響應該會有所加大。

回到我們引用的那個英文表格,Enterprise Capacity系列硬盤支持大于8盤位的部署,在有的機箱中甚至支持84、90這樣的盤位。

擴展閱讀:《高密度盤柜難點:評戴爾SCv2080結構設計》

戴爾SCv2080、PS6610高密度雙控制器陣列、SC280/SC180 JBOD擴展柜,其5U機箱支持84個3.5英寸SAS硬盤驅動器,通過上下2個“抽屜”來安裝/更換硬盤,結構設計比較巧妙。

根據我的理解,ENAS系列雖然抗旋轉振動能力與Enterprise Capacity相同,但由于其主要定位中小型設備,只建議配置不超過16盤位,對機箱結構要求相應放松。經濟型Constellation CS主要針對互聯網等大型分布式環境,其中定制系統相對偏多,需要適應各種不同需求,因此抗旋轉振動也達到了12.5 rad/sec/sec。

7不可恢復讀錯誤:NL盤表現居中不可恢復讀錯誤可以理解為磁介質上靜態數據損壞的比率,由于這個數值比較固定,隨著單盤容量增大在一塊盤上遇到錯誤的幾率也越來越高。我們注意到,Enterprise Capacity和ENAS的該項指標比10K、15K高轉速SAS硬盤高一個數量級,但比桌面和其它“準企業級”硬盤還是要低一個數量級的。

對于監控硬盤,資料顯示目前只有8TB型號可以達到1 per 10E15。由于目前桌面硬盤的容量只達到6TB,那么8TB監控盤有可能與Enterprise Capacity出自同一平臺。

由于不可恢復讀錯誤可能在RAID Rebuild時才暴露出來,RAID卡、磁盤陣列控制器普遍設計了后臺介質掃描的功能,而有些廉價視頻監控設備使用的軟RAID就不好說了。此外,EMC等存儲廠商還使用非標準扇區(從傳統512byte增大到520byte)加入校驗實現容錯。

8NL-SAS并不只是“假SAS”硬盤主機接口方面,7200轉硬盤中只有Nearline(Enterprise Capacity)系列具備SAS版本。除了SCSI協議的完整性之外,最重要的是提供雙端口支持,在那些雙控磁盤陣列中SATA驅動器還得加個轉接板就不劃算了。而且,也只有SAS接口硬盤才能兼容520/528這些非標準扇區大小。

在質保年限上,桌面硬盤目前執行2年;Enterprise Capacity、NAS與高轉速SAS同為5年;表格里對比的其它7200轉硬盤基本上是3年。根據經驗,質保5年的硬盤設計壽命一般在8-10年,如果超出5年使用故障率會提高;同理,普通7200轉硬盤的設計壽命通常也有5年,縮短保修時間也有降低服務成本的考慮。

至此,我們看出ENAS系列應該是由Enterprise Capacity近線硬盤“降級”而來,它們之間的定位可以從開頭表格中的組件級差別上看出來。比如:兩者都使用了相對較好的高通量密度音圈磁頭,而讀寫頭和盤片ENAS為Performance而Enterprise Capacity采用High Performance等級。總之結構決定性質,只是我們在本文中并不都需要深挖。

9性能增強新技術:Flash緩存、掉電保護在硬盤上添加少量閃存的固態混合硬盤(SSHD),希捷最早推出消費級產品,并于后來引入到企業級市場(只限10K高轉速SAS盤)。客觀地說其市場空間不大,因為在混合陣列上可以做SSD+HDD之間的分層存儲,混合硬盤用于服務器也要看應用能否發揮其優勢。

不過加入Flash之后帶來了另外一個用途——掉電保護。我們知道早期硬盤上DRAM緩存中的數據斷電就會丟失,所以對數據一致性要求高的應用通常會選擇在RAID卡/陣列控制器上關閉硬盤自身的寫緩存。如今則可以利用電容和盤片旋轉的勢能將DRAM寫緩存區的數據寫到閃存中。

對于沒有Flash緩存的Enterprise Capacity,希捷在最新一代8TB型號上內置了2MB NOR閃存,用于掉電時備份寫緩存數據,因此可以打開WCE(Write Cache Enable),大幅提升隨機寫性能——IOPS 342明顯超出讀IOPS 164(隊列深度16)。

據了解,HGST企業級硬盤采用了另一種技術來達到同樣的目的——開辟一小塊磁道做為將隨機寫I/O變成順序寫入的緩沖區。

10硬盤廠商怎么說?

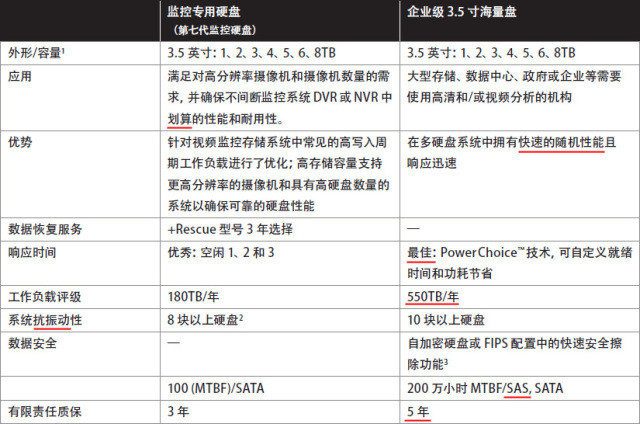

其實希捷官方也做了監控專用硬盤和企業級3.5寸海量盤的對比。首先,監控盤“劃算”就是在談它的性價比;而性能、節電模式/響應時間、寫入負載、抗振動、SAS接口支持和質保期限上Enterprise Capacity都更勝一籌,具體的技術我們都已討論過。

11更多選購要點:系統設計和兼容性以上寫了這么多硬盤自身的特性,其實同樣的盤用在不同系統上其可靠性表現也可能會有不小的差距。

比如散熱設計,我認為正規一些的服務器、存儲廠商,測試每個盤位上承載最大功耗硬盤時的滿負載工作溫度,應該是比較基本的要求。對于一線品牌,安裝各種轉速硬盤時產生的線性、旋轉振動值是否超標,估計也在結構方面的測試項目中。用軟件仿真和實測可以做為互補,通過這些評估工作可以看出機箱、硬盤托架等有無改良空間,能夠支持的硬盤范圍等。

舉例來說,像4U 60盤位及更高密度的機箱,我看各家基本都不支持15K高轉速硬盤。如果支持2.5寸10K硬盤,在這里也是不應該按經驗“拍腦袋”決定的。

再比如前幾年,某公司進入企業存儲領域時間尚短,其硬盤故障率偏高,也是投入了不少資源來改善。

另一方面,從EMC、戴爾等廠商采購的硬盤,與渠道市場中的相同型號也有些區別。定制的Firmware版本只是一個表象,兼容性測試也是很重要的工作。因此大家最好還是按照系統廠商的建議來選購硬盤,如果一時貪圖便宜導致數據丟失就得不償失了。

我們建議,如果您沒有條件計算讀寫負載,或者不確定服務器/存儲機箱本身消減振動的能力,選擇一款規格較高、有裕量的硬盤相對比較保險。比如本文對比中的Nearline硬盤Enterprise Capacity(ES)系列或者其他品牌的同級產品。

終于到了這兩篇的結尾,我想說一句:“寫硬盤很累”,而硬盤讀寫數據也是有一個“疲勞磨損”的過程,希望能夠引起人們對可靠性的關注。盡管這是我熟悉并關注近20年的領域,為撰寫本文還是查閱、整理了大量資料。總之希望對大家有所幫助,同時也歡迎各路高人批評指正!