互聯網轉型需要微服務架構

微服務出現的時間不短了,但是為什么現在才這么重視它?互聯網轉型要轉型什么?

***,以職能為中心轉向以用戶為中心。我們過去的信息化更多的是依照部門職能,有什么樣的工作內容,有什么樣的流程,然后去做系統。下一步的信息化更多的是以用戶為中心。為什么是以用戶為中心?我們要看用戶到底需要什么,在什么樣的場景下需要什么樣的信息支持。過去我們只在內部做很多系統,其實用戶體驗也非常的不好,用戶需要的東西也沒有。

第二,從流程驅動轉向數據驅動。過去都是看業務流程是什么樣的,流程中間需要什么樣的數據來支持。隨著移動互聯網、物聯網這些數據的產生,根據數據的分析判斷或者驅動新的流程,所以新的應用場景是由數據來驅動的。

第三,從事后錄單轉向現場數據自動采集。過去的信息化都是靠人工輸入,發生的業務就輸入一些信息進去。今后由于移動互聯網和物聯網實時數據的采集,我們做好實時的在現場的采集,反而不需要人工做采集、手工錄入。

第四,從封閉系統轉向開放系統。過去的系統都是封閉式的,開發它的時候沒有考慮到開放、沒有考慮到互聯或者被誰調用。今后的系統開發出來,應該是微服務的方式,它是暴露API,某個系統不需要知道被誰調用、被調用多少次,該系統在開發時就做到是一個開放的系統,暴露API。

第五,從單機架構轉向分布式架構。總體來講,過去的信息化都是基于單機的架構,俗稱叫IOE架構,在單機上做的整個基礎設施,包括上面的應用、數據庫都是基于IOE結構寫的,下一步要轉向分布式。分布式是從基礎設施一直到應用都要做到分布式。為什么要轉向分布式?是因為要做到彈性可擴展,滿足大量的并發、交互和大的用戶量和數據量。

第六,從中心化治理轉向去中心化自治。過去的信息化走到今天,到SOA這樣一個階段大家知道仍是中心化治理的階段,依靠總線來做交互、路由;下一步在微服務的模式下是事件的驅動,服務之間他們如何去被調用、如何去走流程是通過事件驅動的,而不是中心化的思路做治理,更多的是去中心化的自治。

舉例:美國GE說,GE未來是一個軟件企業,為什么?因為所有一切是被軟件所定義,背后是云平臺、大數據平臺的支撐。GE打造的工業互聯網平臺:前端通過連接所有的設備、資產,端到端所有跨業務流程的,包括合作伙伴、客戶所有這些東西都通過云平臺的連接,設備產生的數據、產品的數據都基于云方式存儲。在云上,有了數據,數據驅動各種創新的應用,通過融合分析可以得出很多的洞察,包括設備的可預測性維護等等。這個工業互聯網平臺底層就是PaaS和IaaS,上面就是微服務的架構。整個應用架構是朝微服務的方式轉型,不管是對資產的,就是設備、裝備還有各種分析的服務、數據存儲服務、安全服務、運營服務都是基于這樣一個平臺在打造下一代微服務的架構、微服務的應用。數據架構方面從融合的大數據架構轉型。通過物聯感知,各種各樣的數據在產生,這些數據通過數據的管道結構化,這些結構化的數據怎么存儲、非結構的數據怎么存儲,對于需要實時處理的數據怎么存儲計算,對于一些不需要實時處理的數據怎么存儲,這里面會進入到一個融合的大數據的架構基礎上去做數據的存儲和計算。有了數據的基礎上我們再做一些分析和利用,支持或是引導業務變革和創新。

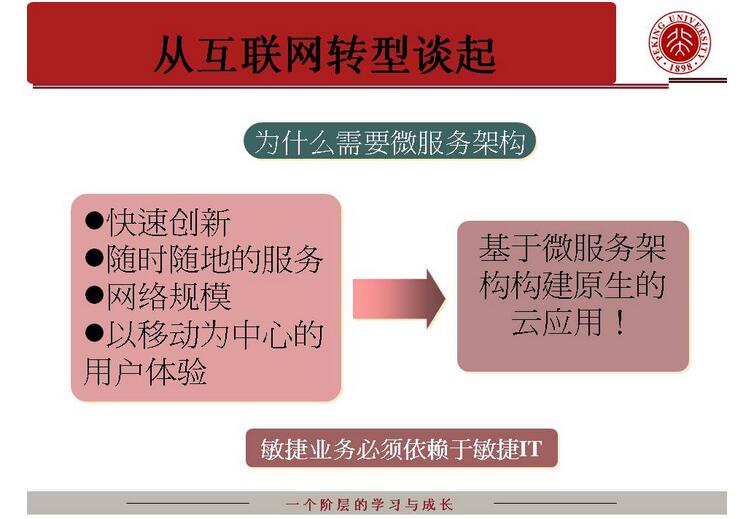

從以上互聯網轉型我們就可以看到為什么需要微服務的架構:

***,快速的創新。在互聯網時代我們需要快速的創新。不像過去,我們做一個系統花了很長時間,半年甚至一年實施出來,為時晚矣。信息時代,我們需要快速的響應和交付。

第二,隨時隨地的服務需要隨時的連接。

第三,網絡的規模。也就是說我們的服務,我們可能隨時要被大量的人訪問、數據隨時大量的產生,這樣一種大量數據的產生、大量用戶訪問的規模也需要有一種新的彈性架構支撐它。

第四,以移動為中心的用戶體驗。所有這些導致我們要基于微服務架構構建一種原生的云應用。所謂原生的云應用,就是在互聯網的基礎平臺上基于微服務架構開發的應用,它是彈性可擴展的,可以支持大并發大交互。

總之,未來業務的敏捷一定要依賴于IT的敏捷,我們一直追求敏捷的IT:一個彈性可擴展的云計算與大數據基礎平臺(IaaS + PaaS),加上基于微服務架構的原生云應用(SaaS)開發,這已成為企業級IT的必然選擇!

北達軟信息化咨詢與培訓中心(國家信息資源管理北京研究基地)是一家專注于EA研究、咨詢和培訓的服務機構。成立于2006年,注冊在北京大學科技園,通過了ISO9001質量體系認證。北達軟最早將TOGAF、FEA、ESA和Archimate等企業架構認證培訓引入中國。通過將EA與云計算、大數據、物聯網和移動互聯網等新IT技術的結合,北達軟已形成一套完善的新IT架構或互聯網架構設計與轉型方法論。