AI愈來愈強,人類該怕?其實比起被機器人取代,眼前有更大危機

人工智能發展日新月異,許多人都感到備受威脅。但事實上,與其憂心被取代,我們或許更該關心科技巨頭的發展

「人們看見機器人走在路上殺人之前,他們都不會知道如何應對,因為這個場景聽起來太不真實。」特斯拉公司***執行官,鋼鐵人馬斯克不只一次公開發表他對AI發展的擔憂,其強烈立場在AI高漲的聲勢下一度激起許多不安和辯論。

對部分人來說,「人工智能」或許會激起科幻電影中具有豐富情感意識的機器人聯想,并擔憂起 AI 心智發展對人類社會可能的沖擊。但即使 AI聽來充滿科技及未來感,在決定是否要恐慌之前,我們或許應該要先了解,AI 究竟是什么?

人工智能、機器學習、深度學習?

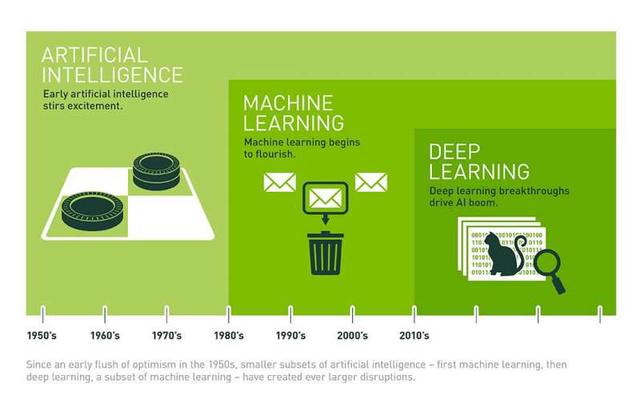

深度學習其實是從機器學習領域衍伸而來,而機器學習也只是人工智能底下的一個支脈。人工智能最初的發展是透過工程師撰寫程序和指令交由機器運行,讓機器解決問題。然而進程都是由人所撰寫,只要是工程師無法解決的問題,機器也無法找出解絕方法。

機器學習的出現讓人們透過喂養電腦大量經過整理、篩選的數據,使其自行分析、優化路徑,進而達成諸如影像辨識、策略分析等目的,在自我學習中改善決策網絡,突破過去局限于人類編程的限制。

接著,機器學習又延伸出深度學習。同樣是大量投放數據進行自我學習,但仿真人類神經元鏈接的模式發展出類神經網絡,使機器運行特定功能任務時擁有比人類更加優秀的判斷能力,如 Alpha Go 背后所使用的就是這項技術。

人工智能發展史

人工智能的實際應用

具體來說,企業究竟會如何使用這些技術呢?

拿目前發展AI最積極的Amazon為例,有別于過去單純分析大數據得出用戶偏好、做出動態定價,Amazon開發和圖像識別、語音助理相關服務,并且推出Amazon Rekognition、Amazon Polly、Amazon Lex等三項云端AI服務。

三項服務各有其特色,其中專門做圖像分析的 Amazon Rekognition以深度學習為基礎,進行影像辨識,創建視覺搜索和影像分類,他的其中一項應用就是臉部情緒偵測。

假設今天有一名消費者進入商家中審視商品或參與活動,傳統上無法如同網絡般計算跳出率、停留時間等量化數據,只能依靠店員或銷售額來推測好惡。Amazon Rekognition卻得以透過實體店面內安裝的錄像機搜集顧客面部表情,偵測其臉上表情究竟是愉快或不滿,并將這筆情緒數據會傳至Amazon S3對象存儲,接著導入REDSHIFT數據倉庫中存放,定期生產出一份行銷數據報告供店家參考。

如此應用圖像分析辨認面孔的方式解決了傳統零售店面搜集顧客數據的難題,讓店家將客戶和適當的內容、活動進行配對,根據越多人給予正向情緒的產品或活動類型加強,吸引顧客參與。Amazon在Amazon Go 和Wholefoods收購時都顯示拓展線下的決心,而這項服務除了可以做為外包服務租給其他企業使用外,也為其線下發展鋪路。

以上是AI技術使用的案例之一,截至目前為止,AI主要用途多在垃圾信件分類、影像及語音辨認、購物推薦等方面。所以從這些實際應用上我們可以發現,「人工智能」的真實模樣和電影中描繪的充滿情感意識、自我思考及決策的模樣大相逕庭。

現今,AI尚停留在只有特定功能表現得比人類更加亮眼的階段,研究上令人驚艷的進展也難以套用到實際應用。AI擁有和人類同等智能的未來并非不可能發生,但就目前來說,有更加可視的危機需要關注。

試想,這些被相信終有一天能夠超越人類的技術,正被掌握在誰手中?

AI將使科技巨頭更加難以傾倒

如前所述,深度學習研發仰賴海量數據的投入訓練,另外也需要資金和人才支持。

- 數據

在人工智能的精準度和「數據量」成正向關系的前提下,沒有企業比 Google、Amazon、Facebook 等擁有更雄厚的研發資本,每日郵件、關鍵字、點贊、消費信息的流通無時無刻不為他們擴充海量且高品質的數據庫。

在質與量外,即時性也是決定數據價值的指針。科技巨人的資本能支撐他們的自建數據庫、數據搜集和分析團隊,隨時獲取***手數據分析;相反的,新創和小企業除透過購買數據和利用網絡開放數據庫外,通常沒有余裕取得符合自己研究領域需求且大量的數據,更不要提即時性數據的更新和使用。

科技巨頭們縱使現今愿意將免費軟件放上網絡,但真正具有價值的大量數據卻依舊緊鎖于數據庫中,因為他們深知「數據」是現今 AI 競賽的***籌碼與資本。

- 人力/人才

AI 本身還沒有聰明到足以進行數據篩選、整理,因此在海量數據外,企業必須雇用大批人力來篩選干凈的數據供 AI 學習之用。假如想讓 AI 學會辨認「鳥」,則由人工揀去模糊、非鳥類的照片后,才能供給 AI 辨識學習。

另一方面,高端研發人才的爭奪也成為企業關注的一大重點。以 Amazon 為例,招募 AI 人才的年投資高達 227 萬美元、1178 個職缺,彰顯對人才的渴求;同時,并購也是獲取人才管道,Google 從 2012年以來已經收購了 12家 AI 公司,Microsoft、Facebook 也都收購高達 5 間 AI 相關企業。

科技巨頭的名聲、資源讓許多科技人才趨之若鶩,形成大部分新創以被收購為目的的現象,小企業難以參與,更難以抗衡。

- 資金

根據麥肯錫公布的 AI 趨勢報告,2016 年全球企業在此領域的投資額有 260~390 億美元,其中科技巨人的投資額占了 200~300 億美元,其他新創僅占 60~90 億美元。數據存儲的軟硬件設備、數據整理的勞力到 AI 研發人才網羅、數據購買都仰賴資金支持,而麥肯錫這分調查顯示在資金規模上科技巨人就已經有著根本上的優勢。

上述要件一般企業難以擁有,而像Amazon研發后,將其作為外包服務租給那些沒有能力負擔AI的企業和平臺,借此搜集數據和獲取利潤,成為獨霸一方的平臺,依附他而生的小企業們在難以以小搏大的AI產業特性中,根本無法將其以傾倒。

科技寡頭的影響

從個人角度來看科技巨人寡占市場,不斷被重申的信息安全及自主性議題仍漸趨嚴重。企業研發的 AI 打著「個人助理」的名號不斷紀錄人們生活,成為能夠比親友更加了解個人性格、隱私的存在;同時因過度依賴人工智能代為處理記憶性工作,我們將其作為不可抽離的心智延伸,失去了個體獨立的自主性。

如果聚焦于社會,則科技巨人累積的經濟實力之大讓政府有時也必須妥協。越來越壯大的巨人會讓許多小企業都必須依賴它而生存,在這過程中他們會成為市場的游戲規則制定者及掌控者,利用科技來圖利自己的事業,并有能力避稅、影響政策,甚至侵蝕大眾權利,在政經上呼風喚雨。

巨人們以壟斷市場之姿存在,而衍伸問題其實大眾多已心知肚明,只是難以拒絕科技服務帶來的便利。IBM 的 AI 倫理研究員曾表示:「AI 的力量往往爆發于企業應用層。」如果握有科技的少數沒有把持自我規范,我們更不可能知道他何時會越線。

正因如此,大眾應對 AI 有更多了解,掌握更多機器學習的機制和市場的運作模式,能讓人更不容易為科技所害,也能避免在無意間透露出更多信息和隱私給掌握 AI 的少數擁有者。