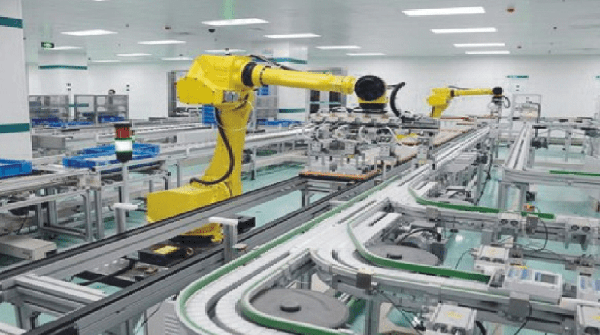

工業機器人快速發展對社會有何影響?

隨著智能工業4.0的快速發展,越來越多的行業使用了機器人代替人工作業完成相關動作,從而提高效率,降低成本。那么使用工業機器人快速發展對社會工業有沖擊勞動力市場、影響就業結構、倒逼中國經濟轉型及給企業帶來巨大影響四大影響,詳情概述如下:

工業機器人

一、沖擊勞動力市場

生產線上引入工業機器人確實替代了人力勞動,但是不能靜態地將此歸納為「機器吃人」。從歷史角度看,更多、更具效率的機器的使用,不僅極大地釋放了生產力,而且增加了生產的迂回性,衍生出了數目眾多的新產業,相應地創造了新的就業崗位。工業機器人的應用同樣如此:在減少生產線勞動力數量的同時,也創造出了其他的用工需求。因此,勞動力需求減少和就業創造如同一枚硬幣的兩面。就中國而言,工業機器人的引入本身,就是企業對勞動力不再無限供給做出的適應性反應,并不一定會造成嚴重失業。

二、影響就業結構

引入工業機器人后,制造業的生產流程和管理方式也將隨之進行適應性調整。制造業企業中的一線低技能工人,甚至是部分熟練工將被工業機器人替代,而調試、維護和控制工業機器人的技術性崗位將會相對增加。在產業層面上,隨著產業的高端化,特別是高端制造業的發展,將會增加知識型員工的需求,也會相應地帶動生產性服務業從業人員的增加。換言之,工業機器人的引入將使就業結構高端化。長遠來看,未來智能工業機器人還將對人才提出更高的要求。

工業機器人

三、倒逼中國經濟轉型

機器人的使用必然會給中國勞動力密集型企業帶來巨大的沖擊。盡管從國際上看,除美國之外,日本、韓國、德國以及其他國家,機器人使用率上升并沒有帶來失業率的上升,但從歐美國家的工業化發展歷史來看,工會和其他勞工組織為保護工人工作崗位,都極力反對過企業機械化和自動化。

在中國,制造業仍然處于以勞動密集型為主的低端模式,使用機器人在一定意義上并非是補充性勞動,而是替代性勞動,特別是近年來勞動力成本不斷大幅上升,促使一些企業使用機器人的直接目的就在于節省勞動力成本。所以,需要警醒的是,政府在大力扶持機器人產業發展的同時,更需要做好防控對就業產生的巨大沖擊的準備。目前我國勞動力隊伍素質還不適應智能高端制造模式,整體文化素質和技能水平仍較低,這就要求政府在大力推動高端制造的同時,提高勞動力隊伍素質和技能水平。否則,機器人帶來了生產力的提高,但帶來的社會問題無法得到有效解決。

四、給企業帶來巨大影響

機器人快速發展給企業帶來巨大影響。

第一,機器人可以提高生產效率和產品質量。機器人在運轉過程中不停頓不休息,產品質量受人的因素影響較小,產品質量更穩定。

第二,可以降低企業成本。在規模化生產中,一臺機器人可以替代2到4名產業工人,根據企業具體情況,有所不同;機器人沒有疲勞,一天可24小時連續生產。

第三,機器人容易安排生產計劃。由于機器人可重復性高,只要給定參數,就會永遠按照指令去動作,因此安排生產計劃非常明確。

第四,機器人可縮短產品改型換代的周期,降低相應的設備投資。機器人與專機的大區別就是可以通過修改程序以適應不同工件的生產。在產品更新換代時只需要重新根據更新產品設計相應工裝夾具,機器人本體不需要做任何改動,只要更改調用相應的程序命令,就可以做到產品更新和設備更新。

第五,機器人可以把工人從各種惡劣、危險的環境中解救出來,拓寬企業的業務范圍。第六,機器人代表著工業自動化的高水平,體現了企業先進的加工能力和科研能力,使企業形象和競爭力上升了一個臺階。

工業機器人

總而言之,機器人的到來給制造業帶來了很大的優勢,但相比于龐大的勞動力總量,機器人可替代的工作量還是有限,相較來說,通過軟件實行精益化的勞動力管理就更有必要。