銀行業:要么擁抱科技,要么滅亡

西班牙BBVA銀行總裁兼CEO撰文稱,銀行業正面臨生死存亡的挑戰。“電子化”是銀行業的大勢所趨,基于大數據和云計算的信息平臺是未來競爭的核心。面對Google、亞馬遜等網絡巨頭的搶食,如果銀行不做好準備,那么就“死定了”。以下是原文譯稿:

(原文載于FT,作者為西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA)總裁兼CEO Francisco González)

一些銀行家和分析師認為,Google、Facebook、亞馬遜這些公司不會完全進入受到高度監管的、低利潤的銀行業。但我不這么看。相反,我認為銀行如果對這些新競爭者不做好準備,那么就死定了。

科技已經改變了許多行業,下一個就輪到銀行業了。在未來兩三年中,客戶僅有5%的交互行為會發生在柜臺。規則已經改變,一大批新的競爭者將會出現。

新進入者沒有傳統銀行的遺留問題:陳舊的系統和昂貴的分銷網絡。目前,PayPal, Square, iZettle, SumUp, Dwolla等大多數企業仍被認為是從事利基業務。然而,他們可能會擴張或尋求結盟。而且,一些全球性的、擁有數十億用戶的網絡巨頭也將加入戰局。

盡管這令銀行業很不安,但銀行也有一個顯著優勢,即多年間積累起來的財務和非財務數據。這些數據顯示了人們的習慣、品味、需求和愿望。銀行需要將其轉化為知識,以便更好地為客戶提供他們想要的產品。人們需要的是簡單、透明、省時的服務。移動服務不僅在時間上更加靈活方便,而且將在未來十年中為全球提供現有規模兩到三倍的潛在銀行客戶。

客戶希望能夠通過各種渠道享受同樣的服務,比如手機、電腦、終端。而且希望能夠自由地在渠道之間轉換。他們還需要產品和服務創新,來滿足他們不斷變化的需求。

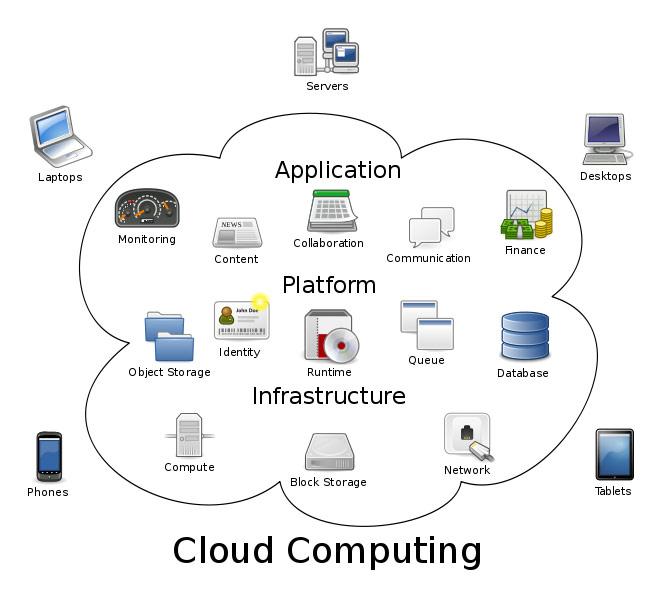

所以,大數據和云計算就將成為提高客戶體驗的重要工具。“開放的創新平臺”就顯得尤為重要,比如銀行可以開發技術平臺,允許外部開發者在上面提供服務。員工、客戶、合作伙伴、股東都必須圍繞平臺緊密的聯系起來。

金融服務行業正在變成全新的產業,我稱之為“BIT”產業(banking,information和technology)。在這個新的產業中,信息(information)將通過技術轉化為知識(knowledge),銀行則轉型成為“數字”銀行,或者變身為新型的信息服務公司。一個整合了海量數據的平臺將成為他們的引擎。對現有的銀行來說,這將是一個艱巨的任務。現在大多數銀行的系統都是1960或1970年代設計的,并經過多年的修補。MIT的Peter Weil教授將其戲稱為“意大利面條平臺”。這主要是指平臺上不同的應用程序之間復雜、繁瑣的連接導致了系統的整體低效。

鑒于更換核心系統存在困難,一些銀行選擇了中間路線。他們采用一些與核心系統進行交互的中間應用程序來支持前端。但是,隨著時間推移,這種臨時方案會需要越來越大的運算能力。

一個全新的金融生態系統正在形成。在未來20年中,我們將經歷現有的20000家“模擬”銀行向數十家“電子”銀行的轉變。不同的利基業務還會存在,但大多數將成為這數十家電子銀行的“服務提供者”,而銀行則充當“知識分銷商”。銀行將擁有平臺,通過這些平臺,終端用戶可以享受到大量的產品和服務。在這里,電子銀行和新進入者將產生激烈的競爭。

從模擬轉向數字要求銀行的所有技術和文化進行全面改革。這是生死攸關的大事。我們BBVA已經在這方面探索了六年,并取得了重大進展。現在我們已經擁有了一個先進的平臺,但我們還需要在未來的歲月中繼續努力。

監管者也面臨重大挑戰。他們要竭力在現有銀行監管和大量不受監管的虛擬環境之間維持平衡。他們要保證電子世界的安全性、私密性和系統穩定性,目前這個領域大部分都超出了監管范圍,而且正在飛速變得越來越大,越來越快,越來越復雜。與此同時,他們還要保護公平競爭和創新。

銀行們正在失去銀行業的壟斷地位。每家銀行都應該奮起應對挑戰,提供人們所需要的信息服務。