3天登頂蘋果免費榜,“ZAO”作起來會死

8 月 30 日晚,一款名為"ZAO"的 AI 換臉軟件在社交媒體刷屏,戶只需要一張正臉照就可以將視頻中的人物替換為自己的臉。

“僅需一張照片,出演天下好戲”的“ZAO”正式版上線后的兩天,在 App Store 的下載排名中就已雄踞第一。

天眼查數據顯示,“ZAO”背后的大老板竟然是著名線上交友軟件“陌陌”,其兩位實際控股股東雷小亮與王力分別是陌陌公司聯合創始人兼游戲業務部總裁;以及陌陌公司聯合創始人兼 COO。

同時 AI 換臉技術也被用在情色視頻黑色產業鏈中,從而引發質疑。“ZAO”的隱私安全焦慮也迅速升溫,有網友聚集要求注銷賬號。“ZAO”在 App Store 的評分也已由 4.6 降至 1.9 分。

目前,微信對 ZAO 換臉 App 進行了屏蔽,微信表示存在安全隱患,實際上,面部識別是一項非常重要的安全認證技術,一旦被濫用,后果很嚴重。

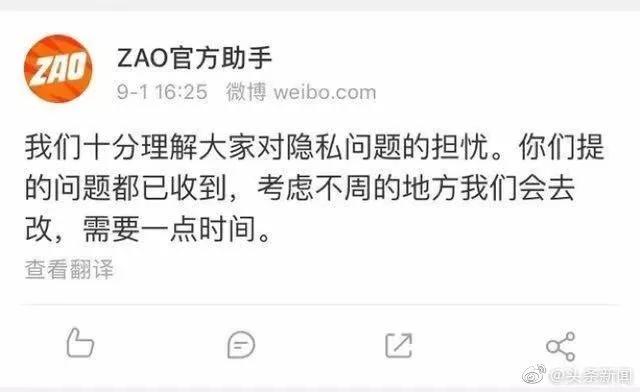

對此,“ZAO”官方微博 9 月 1 日已做出回應稱:“我們十分理解大家對隱私問題的擔憂。你們提的問題都已收到,考慮不周的地方我們會去改,需要一點時間。”

AI 換臉“ZAO”起來!用戶協議細思恐極

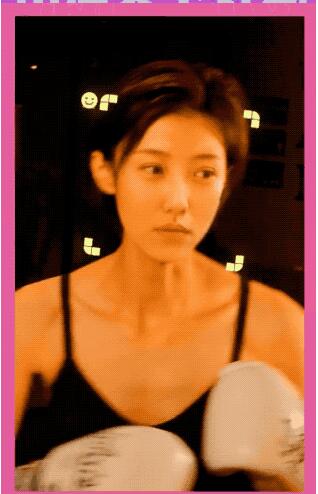

該軟件介紹稱使用 AI 技術,大家只需要在 App 中上傳一張照片,就能將自己的臉替換成“小李子”“周潤發”“瑪麗蓮夢露”“緋紅女巫”等人的臉。融合效果非常棒,幾乎可以以假亂真。

只要一張照片,想附體誰就附體誰!▼

僅需一張照片,可以圓天下人的明星夢。

公開資料顯示,這款 App于 8 月 11 日開始限量內測,23 日通過蘋果商店審核,30 日晚間一夜成名,服務器一度崩潰。

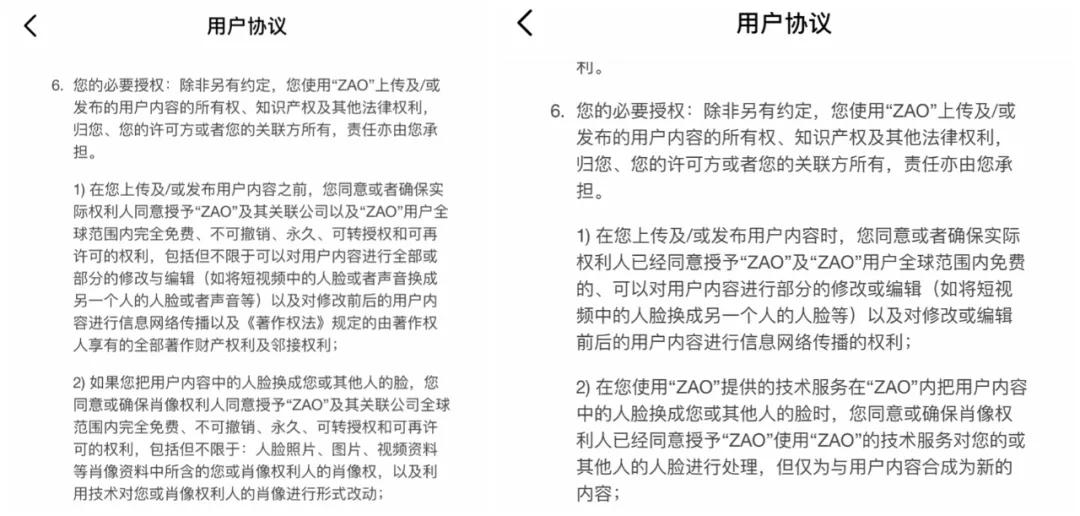

有關 ZAO 的爭議,主要集中在用戶協議中關于用戶必要授權的部分:“ZAO”及其關聯公司全球范圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利”“利用技術對您或肖像權利人的肖像進行形式改動”。

這些條款讓用戶擔心,在人臉識別環境下自己的肖像會被非法使用,甚至被用于人臉支付造成直接經濟損失;或是肖像被用于非法視頻制作,名譽權受損。

左為引起爭議的用戶協議,右為新版用戶協議

迫于質疑,9 月 1 日上午,ZAO 緊急修改了用戶協議,對原有的用戶協議部分條款作出修改,主要涉及上述條款。

同時,面對換臉是否會產生盜刷的風險,支付寶也第一時間做出回應:

“ZAO”背后究竟是何技術原理?

事實上,AI 換臉一直存在倫理道德風險。這款技術 2017 年就曾火爆于美國。當年一位名為“deepfakes”的用戶在 Reddit 論壇上發布了自己制作的換臉視頻,并將技術開源出去。

國內最早用這項技術的是 B 站,今年年初大火的由 B 站 UP 主“換臉哥”制作的一段 94 版射雕英雄傳換臉視頻就是用的這個技術。

它能夠把照片和視頻中的人臉替換成任何想要替換的人臉,且“毫無 PS 痕跡”。

當時,“deepfakes”把情色電影里的女主角換成了蓋爾·加朵等好萊塢明星。隨后,由于大量受害者的投訴,Reddit 論壇迫于壓力封殺了“deepfakes”的賬號,不過這次封殺卻讓“deepfakes”直接將項目開源。

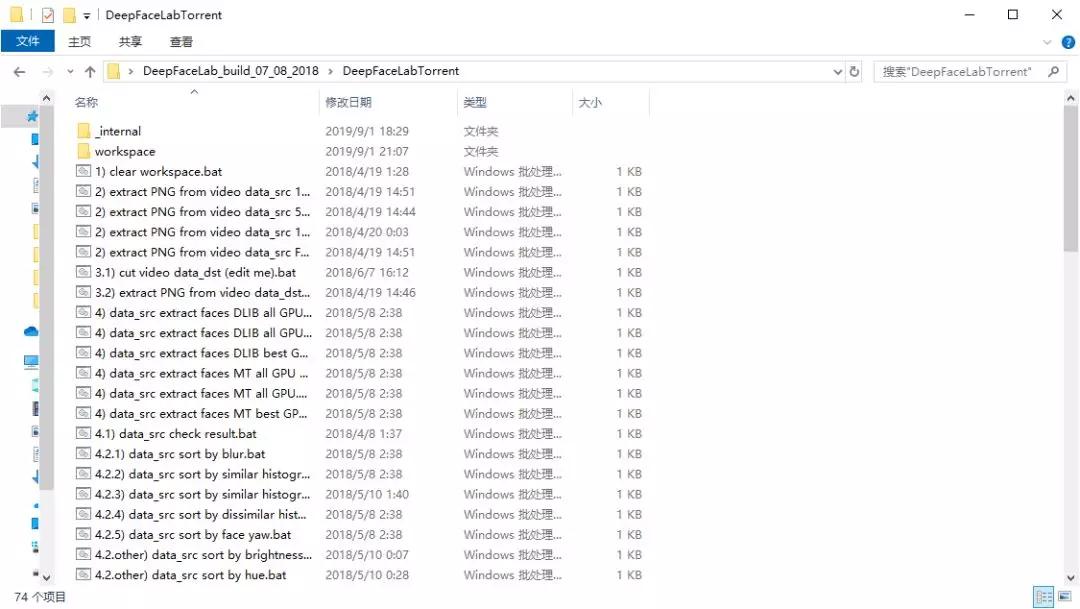

開源后,deepfakes 成了一個公開的軟件包,安裝簡單,菜鳥也能給人“換臉”。

“deepfakes”技術背后是基于人工智能領域的深度學習,通過深度學習技術,任何人只需要一個強大的 GPU 和足夠的訓練數據就能創作出以假亂真的人臉替換效果。

DeepFakes 代碼的核心部分是一個自動編碼器,它是一個深度神經網絡,能夠學習如何獲取輸入、將輸入壓縮成很小的表示,或稱之為編碼,然后從編碼中恢復最初的輸入信息。

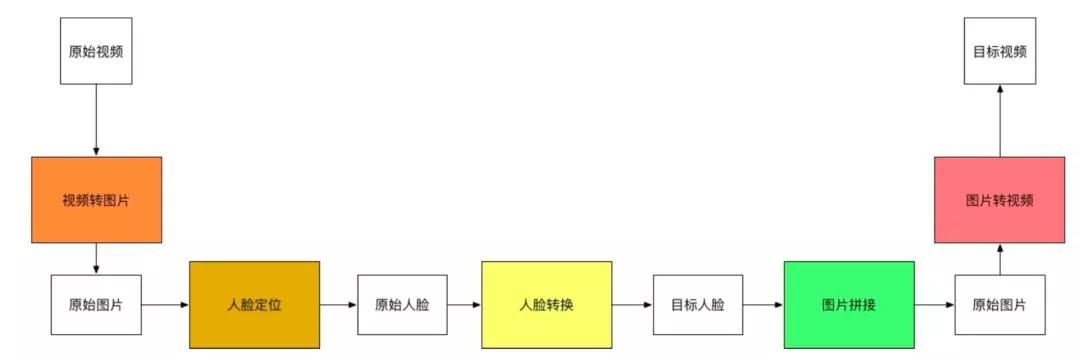

deepfakes 換臉技術基本過程示意圖

AI 換臉不同于一般意義上的 P 圖,程序找到兩個面部之間的共同點,通過搭建神經網絡來學習人臉,使替換以后的臉可以生動地模仿原來的表情,以假亂真。如果源素材的質量足夠高,面部的轉換幾乎是天衣無縫的。

前不久,某貼吧被爆出有發帖者在上面售賣通過 AI 換臉技術合成的視頻,價格低廉,還可以提供“定制換臉”服務。只要買家提供明星或私人照片,賣家就可以將成人視頻里的主角“移花接木”。

網上有妹子表示,要把男友電腦里的小黃片全部換成自己的臉讓他無路可走。萬萬沒想到 AI 在搞黃色領域最先進。

“ZAO”雖被屏蔽:無視用戶隱私權值得反思

AI 換臉有風險,使用請謹慎。這款瞬間火爆網絡的換臉視頻應用,因為在用戶“隱私條款”設置上的“大尺度”,反而讓質疑聲反噬了產品本身的關注度。

以下來自微博網友的評論:

盡管目前,用戶協議中的相關條款已作出了修正,但事件帶來的警示意義不該隨著輿論關注的降溫而變得“云淡風輕”。

輿論洶洶后,ZAO 用戶協議中的“霸道條款”已多有刪改和收斂。可如果不是產品大火而引發深度關注,是否意味著這樣的“霸道條款”就永久“合理”存在下去?

按理說,盡管當前有關網絡用戶的隱私保護邊界還存有一定的模糊地帶,但任何一家企業也不至于對用戶隱私保護“無知”到這種地步。

就此而言,這款產品的邏輯或者說背后的盈利模式,恐在一開始就把用戶隱私保護丟在了一邊。

這些年,媒體也曝光過不少有侵犯用戶隱私之嫌的互聯網用戶協議,但把對用戶隱私信息的“覬覦”展現得如此赤裸裸和“底氣十足”的恐怕不多見。

一定程度上說,這樣的“霸道條款”,其實扮演了測試社會對隱私侵犯的“容忍度”的角色。而從輿論的廣泛吐槽、質疑和業內的一致批評來看,答案不言而喻。

其實,對任何新產品來說,有些錯誤和“測試”本不該一再出現,因為法律規定層面早有“標準答案”。

如《信息安全技術個人信息安全規范》要求,個人信息控制者開展個人信息處理活動時應遵循“最少夠用原則”;《網絡安全法》也規定,網絡運營者收集、使用個人信息,應當遵循合法、正當、必要的原則。

也就是說,在用戶隱私保護上心存僥幸,不只是冒犯用戶,也是對法律的挑釁。

一般而言,初創公司都會非常注重自己的形象與“合規性”。然而,這家公司的第一步顯然邁得“太大”。作為初創公司,如果“第一粒扣子”就系錯,未免是對企業前途的“豪賭”。

應該看到,不同于傳統行業一般把產品質量、服務態度排在第一位,互聯網企業的“隱私觀”,某種程度上是決定相關應用市場價值的一個基座,如果這個基座走偏,產品設計再“創新”,恐怕都會被用戶拋棄。

一句話,一個致力于在用戶隱私信息上“打歪主意”的企業,注定行之難遠。

不可否認,面臨 AI 等新的個人信息保護環境,對于用戶的隱私保護,在法律和制度上,都還有諸多細化、完善空間。

但是,任何一家謀求長遠發展的正派企業,都有責任杜絕在“弱隱私保護”上火上澆油,或者把企業的未來建立在弱隱私保護“紅利”的基礎之上。

這次行業內部出現對“ZAO”的批評與反思,或許也代表了整個行業的一種覺醒。以此為鑒!對于AI換臉,你怎么看?