運營數據分析,怎么做才有深度

“做分析不能光羅列數字,要有有深度的結論!”

這是很多公司對數據分析師的要求。然而到底怎么做才有深度?除了羅列購買人數、購買率等數據,到底還能分析啥?今天結合運營的例子,具體講解下。

01從最簡單的場景入手

設想一個最簡單的場景:全場5折!件件五折!樣樣五折!作為消費者,我們最喜歡這種簡單粗暴又實惠的方式。

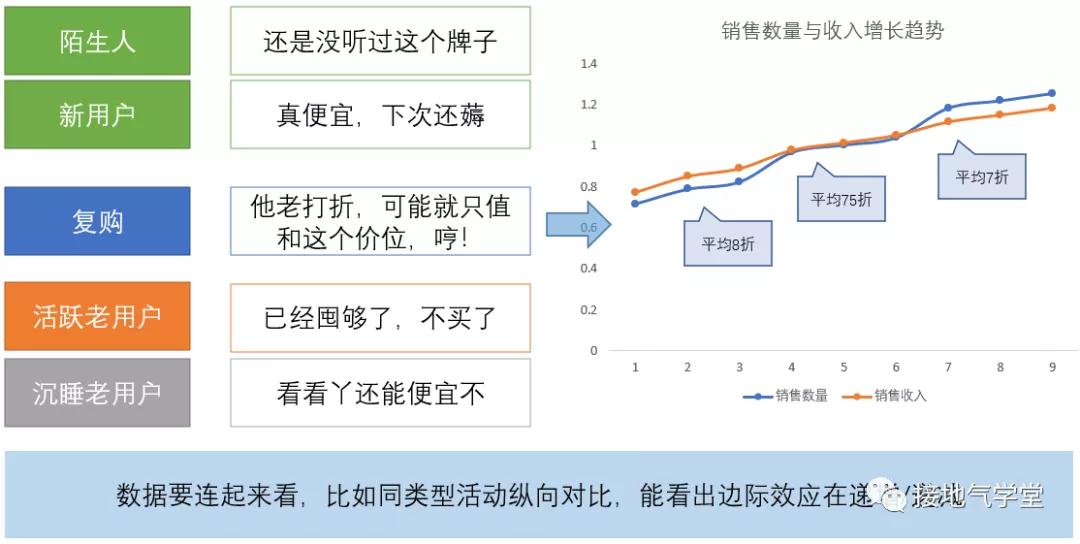

但是站在運營的角度看,這樣有啥問題呢?因為消費者不止一類人,每個企業面對至少四類消費者,并且其中陌生人才是大多數(如下圖)。

單純地打折,導致的結果就是經營盤子越做越小,銷量可能維持在一定水平,但總利潤是越來越低的。

如果數據分析師不懂得背后的運營邏輯,只是單純陳列數據的話,那么就會啰嗦一堆:“購買客戶數XX人,購買金額XX萬,較上月下跌x%……”

但這些都僅僅是現象陳述,這里的深度問題是:手段粗暴,缺少引流。如果一個企業的運營只會這么干,那歷次打折疊加的效果更明顯(如下圖)。

所以,想解讀數據更深入,需要以下兩者缺一不可:

1、理解運營基本邏輯

2、用數據佐證邏輯

02從簡單到復雜

為了改變這種簡單粗暴的做法,人們自然會想到:拆分人群來做。最直觀的拆分是把新用戶和老用戶區分開,做不同策略。如果不考慮運營邏輯,數據分析師會本能的給出三個分析基本思路(如下圖)。

但注意,當策略有了組合的時候,就會有疊加效應,因此引出三個更深層的話題:

- 1.單個策略執行是否有效

- 2.兩個策略之間,是否有銜接

- 3.整個策略組合,成本是否失控

這三個問題是由小到大,逐層解決的。

03單個策略優化

以獲取新用戶舉例,設想一種最簡單粗暴的方式:新用戶首單1元買商品。優惠力度大,簡單粗暴,作為顧客的話我們人人喜歡。

但是站在運營角度,這么簡單的活動,都至少有五個部分組成(如下圖)。

如果孤立地只看一次活動,那么作為數據分析師,肯定只能得出:曝光量XX萬,引導注冊X萬,購買人數X萬這種沒有結論的數據。

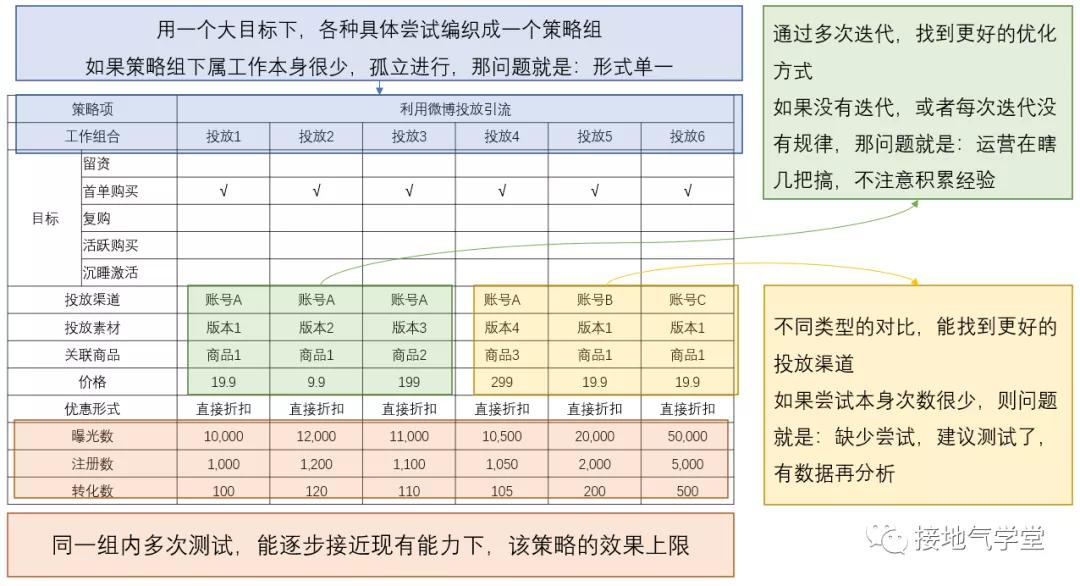

但是把所有活動,按照策略目標編織成活動組,就能進一步發現問題(如下圖)。

這里能反映出很多更深層的問題:

1.單一活動,沒有做過優化

2.做優化毫無章法,無法有效積累經驗

3.做優化僅僅優化某個部分,放棄其他動作

簡單來說:運營自己沒有本事做,瞎胡亂改,東抄抄西抄抄。如果這種狀態也能出業績,那就只能證明:大環境真的很好。如果沒有出也是理所當然的。

還有另一種情況,就是優化了若干版本以后,發現:一個渠道的新用戶數/轉化率是有上限的,至少在目前的文案創作能力+商品+優惠政策下,是有最大限額的。

如果能證明這一點,也能得出一個更深層結論:需要新開渠道,支持更大的業務目標。這樣的結論,也能避免數據分析師被人揪著不停地問:“為啥就分析不出更多優化點了”——它可能真的就只有這么多。

04兩個策略銜接

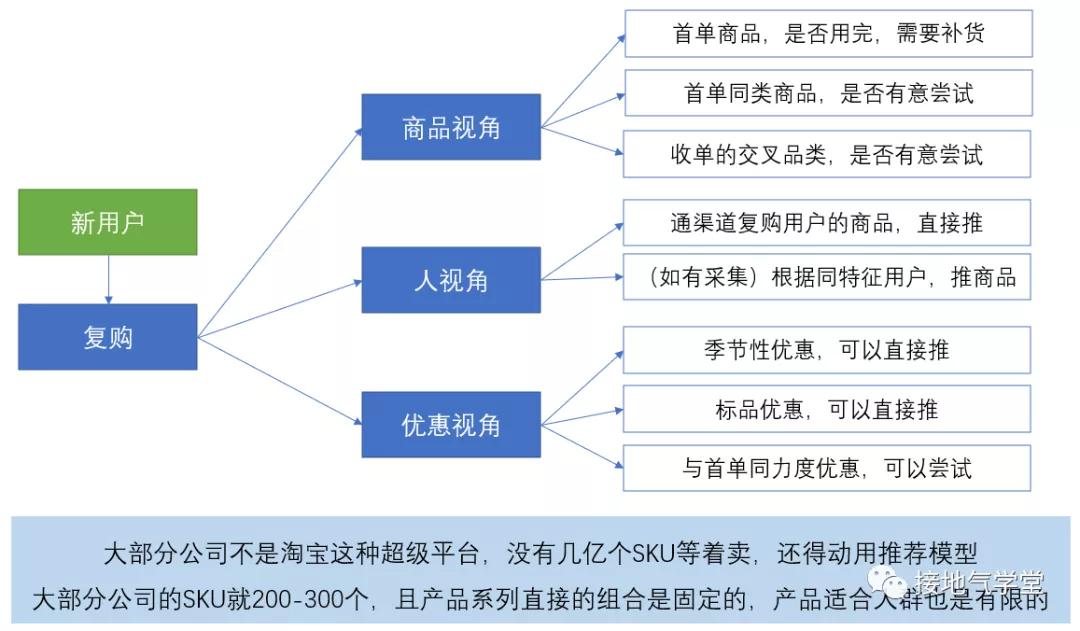

還拿上邊的例子,當新用戶完成首單以后,已經有了注冊信息和首次交易數據,就能做更多分析,也能導出更多策略。

注意,在運營角度,這里的很多策略是固定可做的,根本不需要做分析也知道能做,數據分析支持的,僅僅具體的做法以及數量(如下圖)。

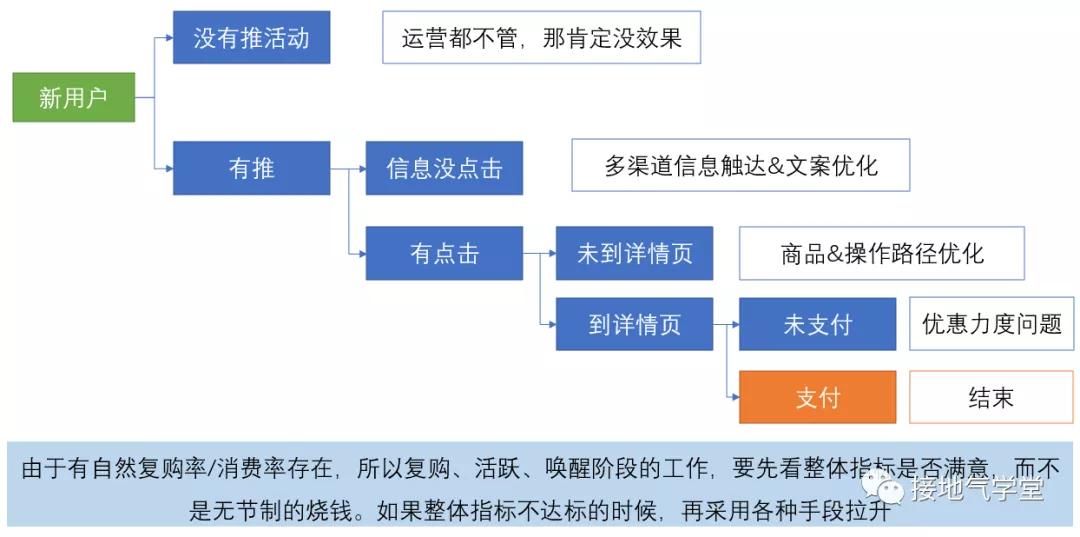

此時,除了簡單地輸出:復購率、復購人數、復購商品量等等數據以外,將兩個策略結合來看,能看出更多深層次問題(如下圖)。

為什么用戶不復購?如果直接問數據分析師,估計能把人問傻,但結合之前新人階段策略以后,就能得出更深層分析結論:

1.因為根本沒有策略承接這一群新人

2.有策略,但是過于單一,未結合消費習慣

3.有策略,很多樣,但缺少培育,就知道收割

4.有策略,有培育,但時機不對,太早/太晚

這些結論,是需要把前后策略連起來看,才能深入發現的。

05多策略管控

當策略越多,策略之間的相互影響越明顯。此時運營會有兩個明顯的傾向:

第一類:各部門各自為戰,拉新、復購、高價會員一個小組一套策略,營銷費用瘋狂燃燒。

最簡單的例子:負責拉新的部門為了自己的考核數據好看,在拉新的時候多塞了幾張優惠券,優惠券又有3個月有效期。結果等第三個月負責復購的部門來做活動的時候,用戶莫名其妙又多拿了幾張券。

最后的結果,要么是羊毛黨把券都用掉,薅個痛快。要么就是用戶挑了優惠最大的券用,總之,得有個部門郁悶:“為啥我的券沒人用??”

這些問題,在單一的活動復盤里很難講清楚,但把所有活動圍繞活動編織成策略組,就看得很清楚。能及時發現活動間堆疊,能基于每個用戶計算清楚到底投放成本去到多少(如下圖)。

第二類:各種動作混為一談,又要用戶看直播,又要用戶下載APP注冊,又要玩游戲,最后才能得個可憐巴巴優惠券。

這種情況根本不需要舉例,現實生活中太多了,而且經常是操作越整越復雜,優惠越給越少。一個基本的常識就是:流程越長,流失越多。看似面面俱到,實則面面俱廢。

此時作為數據分析,除了給到這個巨復雜的流程數據以外,還可以把這個巨復雜的流程,對應回基礎用戶數據,看看丫實際覆蓋了哪些人,到底激活的是誰,這樣就能把大而無用的問題暴露出來。

06小結

在數據分析領域,一直以來都有拿著錘子找釘子的不良習慣。今天書本上講了邏輯回歸模型,所以邏輯回歸能怎么用到業務上,快給我一個邏輯回歸業務,謝謝。

可如果真的理解了數據模型的本質,你會發現:數據模型本質上是點試的輸出。比如邏輯回歸,它就只有一個二分類結果:是/否,沒了。比如線性回歸,它就只輸出一個連續型的數字,沒了。

而具體到運營工作上,運營的工作是鏈式,是交織在一起的,是一步步迭代的。因此不可能指望一個點試的結果解決問題。即使預測出來一個人不消費,又怎樣!

- 要在哪里接觸到他?

- 要投什么商品吸引他?

- 要幾點幾分推信息?

- 推送了他不點擊咋辦?

- 你確定推的文案他看得懂?

對手搞了更大力度優惠,又怎么辦?

這些一系列的問題,都不是靠著一個數據模型預測出來的,而是先要把運營策略梳理清楚,編制分組,理清內部邏輯,才能結合數據,發現盲點,從而找到更深層的原因。