中美AI角力場,誰將領跑人工智能的未來?

中國21世紀計劃的核心是成為科技創新的全球領導者。雖然在實現這一目標方面已經取得了實質性進展,但中國長期以來一直被認為是世界舞臺上的模仿者,選擇適應西方的發明,而不是真正的創新。

然而,潮流正在發生變化,中國在一些新興技術上取得了領先地位。對于人工智能,也許是21世紀最重要的新興技術,這引出了一個問題:未來在中國嗎?還是這個國家將繼續牢牢抓住美國的尾巴?

上世紀90年代以來,中國經歷了一場歷史上前所未有的生活水平的繁榮。7億人擺脫了絕對貧困,75%的農村接近完全脫貧。一個在90年代初出生的中國孩子,將見證會人均GDP增長30倍的過程。

中國現代化的標志之一是數字技術的快速發展和全面落地。這一變化的速度也是無與倫比的。

2005年,美國70%的家庭可以訪問互聯網,中國只有10%。

到了今天,中國可以說是世界上最深入的數字社會,在街角燒烤的小販喜歡通過手機和二維碼收款,日常使用現金的人越來越少。

國家基礎設施項目已經建立了世界上最大的光纖網絡,5G終端連接設備的數量超過了地球上任何其他國家和地區。

在最快實現「獨角獸」的10家公司中,中國有8家,而且是全球第二多的獨角獸公司所在的國家。

盡管現代中國的科技和科技公司如日中天,但在中國超越美國成為全球領先的科技力量之前,仍有一個關鍵的癥結必須被解開。

中國的創新機制,能否培養出真正的革命性產品?雖然「中國制造」的標簽不再是低質量的標志,但中國科技市場的力量已經傾向于產生進化,而不是變革。

僅僅是為中國市場創造一個反映西方原創理念的產品,就能帶來巨大的利潤,領先的搜索引擎百度每年的收入超過10億美元。這種利用現有技術創造出巨大成功的機會,是否會讓企業失去了真正的創造力和探索未知的動力?

中國與人工智能

雖然中國目前沒有形成能夠挑戰美國在概念創新技術霸權的實力,但有些事情已經開始悄然變化。隨著國內消費市場已經飽和,價格低廉的高質量技術,讓中國企業把眼光投向了國外。

字節跳動在2018年推出的TikTok,改變了Z世代的媒體消費面貌,成為第一家真正實現向全球進軍的中國軟件公司。

Tiktok的成功的秘訣正是人工智能,強大的AI推薦引擎將內容與用戶相匹配,將用戶牢牢粘住。雖然這些推薦算法在概念上并不新鮮,但說明了中國公司與美國同行競爭的新方式。

盡管美國在過去幾十年里一直在AI領域處于領先地位,但現在已經逐步被中國趕上。這是由AI研究的性質決定的。

AI的新進展不需要真的通過「制造」來實現,而且最新成果往往是公開發表的,而不是作為商業秘密來保護。因此,一個小型的機器學習工程師團隊,就可以復制競爭對手開發的尖端技術。

這種情況在芯片制造和設計等「商業秘密大過天」的領域是不可想象的。在后者這種領域,中國國內市場就顯得嚴重落后,絕大部分尖端芯片都要從外國公司購買。

但到目前為止,中國AI武器庫中最鋒利的工具是數據。

數據是AI研究和落地的關鍵驅動力,大多數尖端模型需要大量的高質量數據來訓練。通常情況下,AI項目搞不成是由于缺乏數據,而不是模型存在什么概念上的缺陷。

目前最先進的生成語言模型,GPT-3,使用的實際上是幾年前的技術,之所以有這么驚人的性能,主要依賴龐大的模型規模和海量的訓練數據。

不過,這個問題在中國似乎不存在,中國在數據隱私保護上才剛剛起步,相關法律完善程度還有很大提升空間,而無論是政府還是企業,其最大的目標是通過大量可快速獲取的數據推動經濟發展。

至于其他的問題,在經濟發展面前,似乎都可以往后讓一讓。

未來中國能主宰AI嗎?

但是,盡管中國擁有數據優勢和龐大的工程人員隊伍,成為人工智能的主導力量需要創造力。2022年最引人注目的人工智能發展來自生成圖像模型,能夠根據文本提示創建圖像。

雖然訓練這些模型需要原始計算能力,但它們的設計是以創造性地使用人工智能理論為前提的。盡管優先考慮技術創新。

也許最能說明中國和美國的人工智能研究差異的是它們各自的頂級AI論文發表記錄。

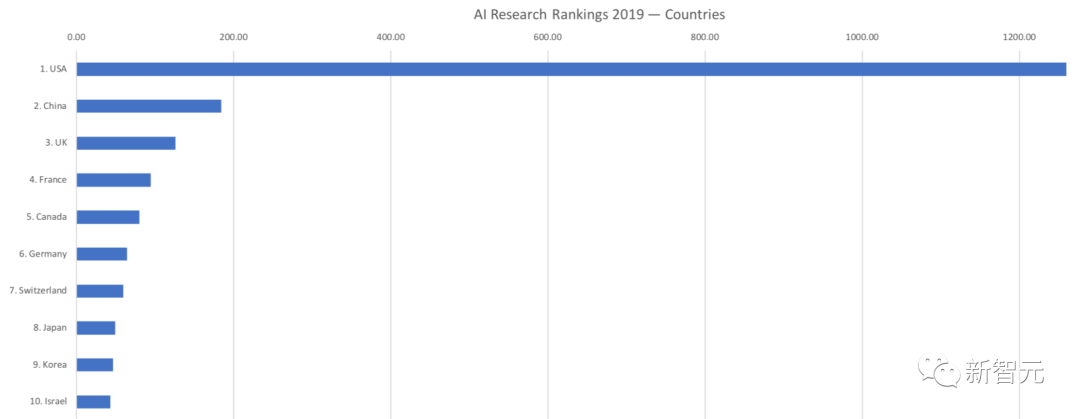

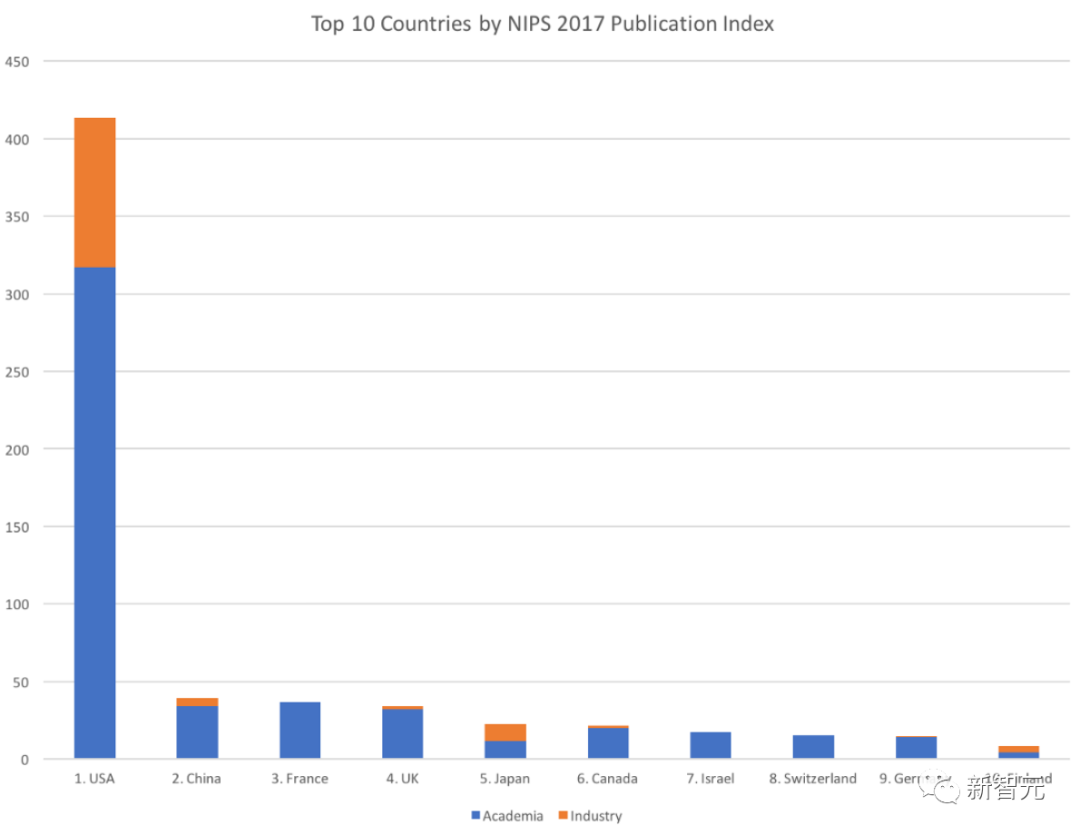

自2016年以來,中國發表的人工智能相關論文數量幾乎是其他國家的兩倍。但在ICML和NeurIPS這兩個最負盛名的高規格會議上,美國的論文數幾乎是中國的數倍。

美國長期以來一直是科技界最聰明的人的首選目的地。但廣闊的市場和豐富的數據訪問可能成為中國的跳板,將注重隱私的美國拋在一邊,并主宰人工智能。

中國需要的不僅僅是暴力和數據,還需要創造力和發明。如果中國能夠找到這一點,它將成為未來幾十年的人工智能主宰力量。

中美下一個「競技場」會是AI嗎?

對于這個問題,Reddit網友炸開了鍋。

認為美國主宰AI發展的人認為,隨著拜登政府對華芯片限制加碼,中國的人工智能乃至整個高新技術產業都將面臨「巧婦難為無米之炊」的尷尬處境。久而久之,中國的人工智能發展將逐漸陷入停滯,被歐美日韓甩開一大截。

此外,不少網友表示在人工智能領域,中國的原創性研究還是太少。

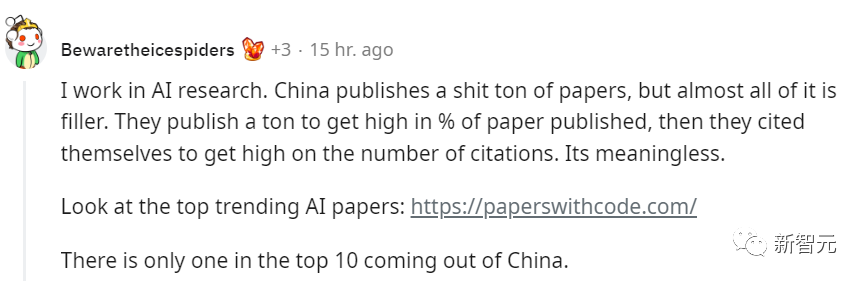

一個自稱在AI行業工作的研究人員表示,雖然中國發表了大量人工智能領域的論文,但「幾乎所有的論文都是無用的重復。他們大量發文,以獲得較高的論文發表率,然后再引用自己的論文。這毫無意義。」

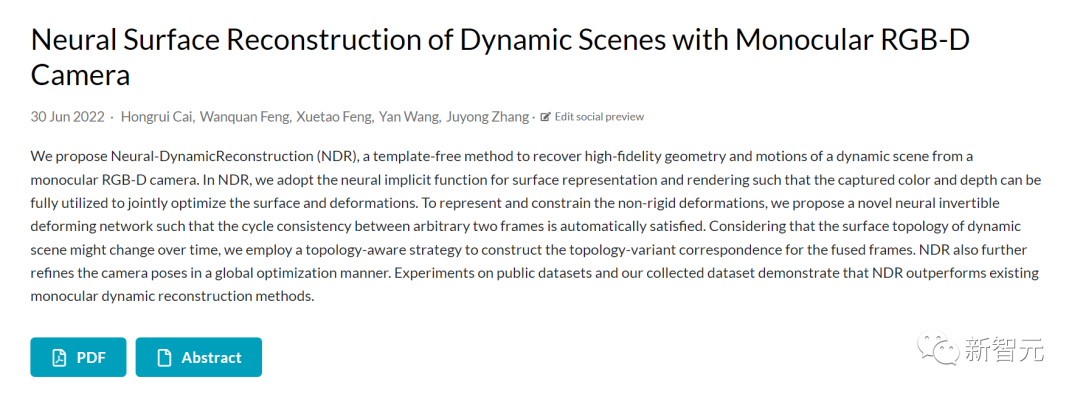

在機器學習研究中最受歡迎的在線資源平臺,Paperwithcode中,世界最熱門的十篇AI論文里僅有一篇來自中國學者。

而認為「AI的未來在中國」的網友則認為,歐美國家的封鎖只會讓中國加大自主研發的力度和步伐。他們回顧了中國過去的航天科技和戰斗機的發展,表示正是因為西方國家的封鎖,中國的科研才有了更為強勁的發展。

之前中國的科技公司可能因為追求短期利潤而依賴芯片等高端設備的進口,但在芯片封鎖的壓力下,這些企業為了生存,將會在科研領域更有干勁。

其次,有人反駁了中國在AI領域原創性少的觀點。一位深度學習領域的工程師表示,在這個領域,中國研究人員的模型框架已經成為他國研究者學習的榜樣。

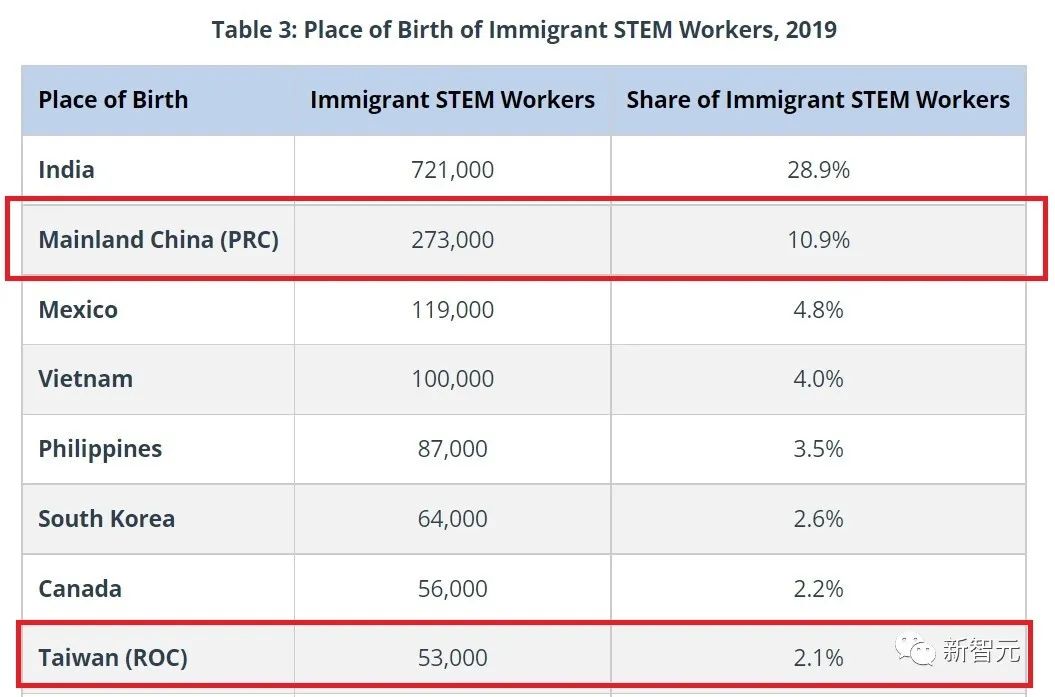

另外,中國在海外的研究人員數量巨大。根據美國移民委員會(American Immigration Council)的數據,美國高校STEM專業學生16%來自中國;在美從事STEM領域工作的中國大陸及臺灣省人超30萬,占全部STEM技術移民的13%。

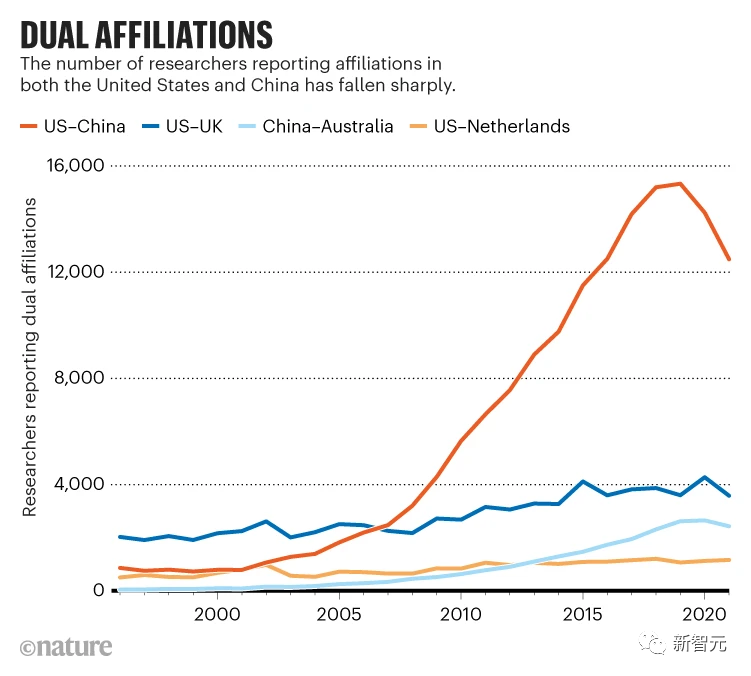

隨著美國對華政策的惡化,越來越多的在美科學家正在考慮回國發展。據《南華早報》報道,至少有1400名在美中國研究人員選擇回國發展。這對于中國的AI發展無疑是一個絕佳的機會。

AI的未來在哪里沒有答案,但身處地緣政治旋渦下的人都深有感觸:

封鎖和貿易戰沒有贏家。美國的芯片制裁損人不利己。中國是美國第二大半導體出口市場,丟了中國訂單,美國企業也會受傷,逆全球化的行為只會搬起石頭砸自己腳。