阿里拆成1+6+N,中臺還搞不搞了?

“變則通,通則久。”-《周易-系辭》

2023年3月27日,馬老師現身他創辦的杭州云谷學校,在外云游一年的馬老師終于回國了。相隔一天,3月28日阿里巴巴董事局主席張勇發全員信,宣告了阿里有史以來最大規模組織架構調整。阿里將按照“1+6+N”的組織結構進行拆分,“1”就是一個阿里巴巴上市公司主體相當于母公司或者控股公司,“6”代表六個業務集團,分別是淘寶天貓集團、阿里云智能集團、本地生活集團、菜鳥集團、國際數字商業集團以及大文娛集團,“N”表示多家獨立的業務公司。阿里正式結束吃大鍋飯的時代,各個業務板塊將獨立直面市場接受市場考驗,在未來如果這些業務發展的好都可以進行獨立融資上市。當組織架構發生巨大變革的時候,其背后的技術架構也會發生變化。那么阿里曾經引以為豪的中臺技術戰略將會面臨怎樣的變化?中臺技術戰略到底是不是一場騙局?本文將談談慕楓對于中臺的看法以及未來發展方向的判斷。

中臺戰略的由來

中臺探索

天貓業務蓬勃發展逐漸成為阿里巴巴TO C第二業務引擎,而在當時淘寶和天貓雖然都是電商業務,都會涉及到商品、搜索、交易、支付以及物流等核心基礎功能,但是兩者卻是完全獨立的業務和技術體系,而天貓的電商業務都是淘寶技術團隊在支撐,所以經常出現淘寶的業務需求優于天貓業務的情況,因此在一定程度上阻礙了天貓業務發展的步伐。另外兩個電商業務板塊有太多類似的業務流程,就好比同樣一件事情換了一撥人又干了一遍。因此為了解決上述問題,在2009年的時候,阿里巴巴就成立了共享服務事業部,將淘寶、天貓上層業務中通用的業務能力如用戶中心、商品中心、評價中心等等都沉淀到共享服務事業部中進行統一維護,從而避免服務能力重復建設,降低技術資源投入,實際這就是早期的中臺思想,通過通用能力的沉淀提升集團平臺能力復用水平,同樣也是阿里巴巴在中臺技術戰略上從組織架構到技術架構的一次探索。

時間來到2015年,馬老師帶領阿里巴巴集團高管們拜訪了芬蘭一家名為supercell的游戲制作公司,號稱當時世界上最成功的移動游戲公司,旗下的《部落沖突》《海島奇兵》《皇室戰爭》等游戲受到了全球游戲玩家的廣泛歡迎。公司一年的凈利潤高達15億美元,但是公司當時的員工數卻還不到200人,因此人均工作產出高得離譜。supercell最大的特點就是5-9個人就可以組成一個完整獨立的研發團隊來專門負責一塊游戲的開發制作。這也呼應了公司的名字,每個研發團隊就像是一個超級細胞,擁有一定的產品自主權,可以決定開發什么樣的游戲、怎樣進行快速迭代試錯以及如何向市場進行發布推廣。我們都知道市場總是千變萬化的,因此誰能夠快速推出拿得出手的產品,誰就可以快速占領市場。而supercell是如何靠幾個人就能迅速開發一款新游戲的呢?實際上游戲有很多共用的能力比如游戲引擎、場景創建、人物模型、路徑算法等等這些都是比較通用的。正是由于這些通用化組件的沉淀,技術團隊在開發新游戲的時候可以快速復用已有能力避免重復造輪子,如此才給了小團隊在幾周時間就可以快速迭代進行新游戲開發的可能性。

馬老師從中意識到這種通用化組件沉淀的巨大潛力,而彼時阿里巴巴正處于高速發展時期,逐漸成為中國最大的電商平臺。業務體系已經非常龐大而且復雜,另外各項新業務層出不窮,因此技術架構如何能夠高效地支撐新業務快速落地,適應市場變化成為阿里巴巴集團層面不得不面對的問題。阿里巴巴于是在2015年底的時候啟動“小前臺、大中臺”戰略,計劃在三年時間里面構建符合DT時代的更加靈活的組織機制、業務機制以及技術架構,正式從集團層面推進落地中臺戰略,集合整個集團的數據運營能力、產品技術能力為瞬息萬變的前臺業務提供強有力的支撐。

什么是中臺

那么我們應該如何理解中臺呢?其實中臺最核心的思想就是復用,所以我們可以把中臺理解為能力復用平臺, 無論是技術架構調整還是組織架構變化目的都是為了實現復用,從而解決重復造輪子的問題,最終避免系統重復建設導致的系統復雜性以及研發資源浪費等問題。而基于中臺的通用能力,支撐新業務快速上線成為了技術戰略的不二選擇。

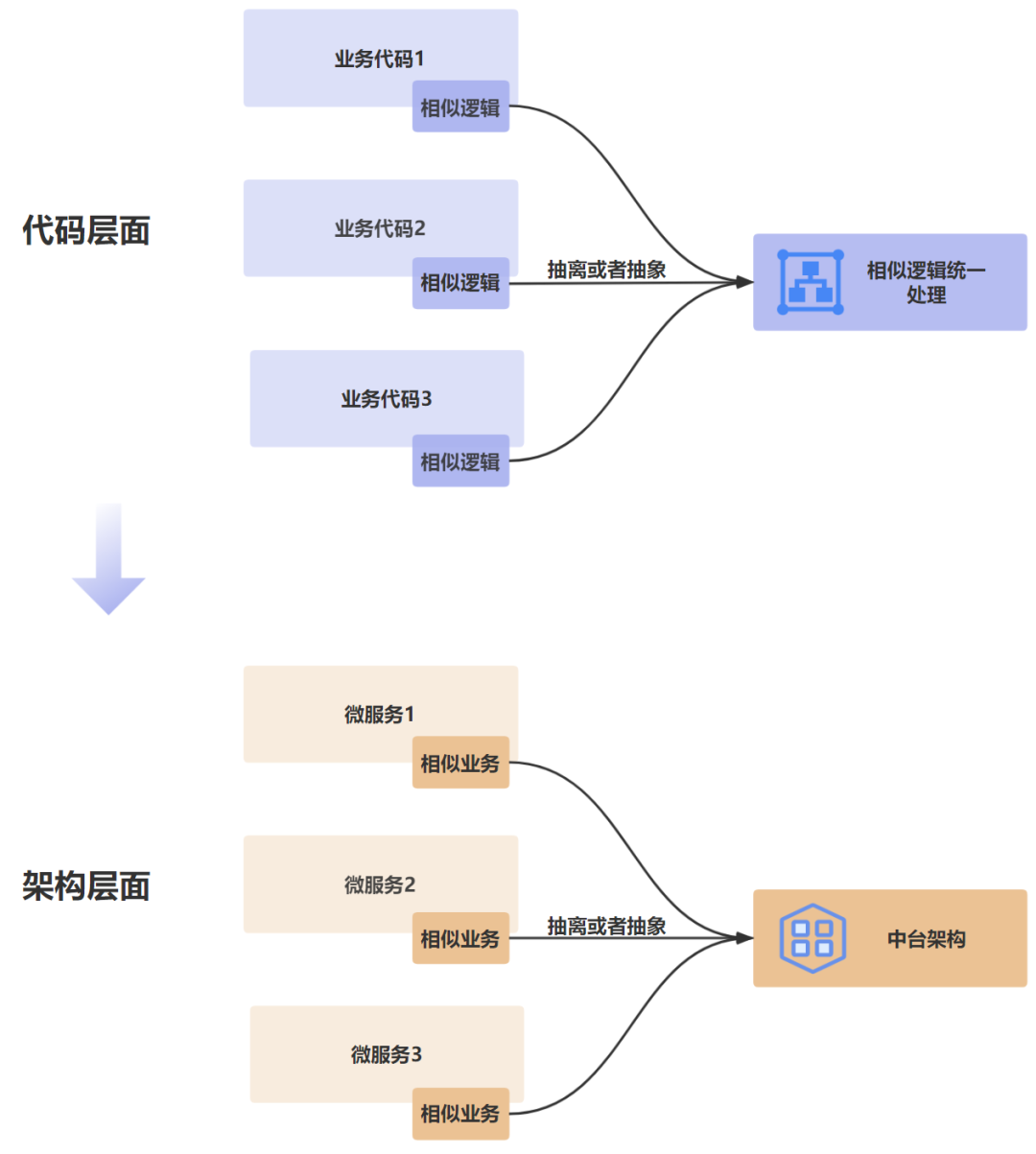

之前寫過如何優雅的消除系統重復代碼這篇文章,其中提到在項目中消除重復代碼的核心思想就是抽離或者抽象業務代碼中相似的邏輯來進行統一處理,從而達到消除重復代碼的目的,這其實是站在某個項目代碼的視角來看待問題。如果我們把視角放大,比如站在整個阿里巴巴集團視角來思考問題的時候,就是要把各個業務線重合的能力進行抽離或者抽象出來形成基礎的能夠服務于各個業務線的底層技術架構,這種技術架構其實就是中臺架構。無論是抽象代碼實現重復代碼消除或者沉淀通用能力落地中臺架構,它們的核心思想或者說底層邏輯都是復用思想。

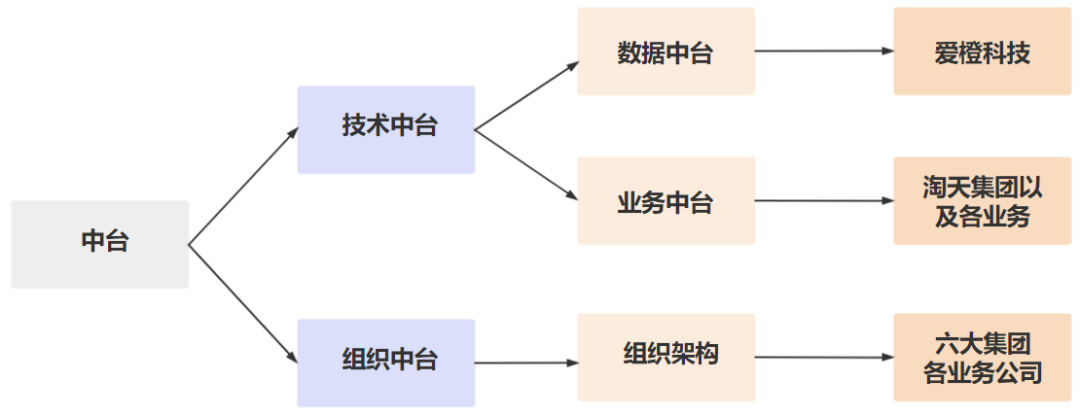

阿里的中臺戰略是從技術上架構和組織結構的全面調整,中臺在內部被稱作為CTO線,主要負責整個集團的數據中臺以及業務中臺的建設和維護。業務中臺主要是對前臺各個業務線的交叉核心基礎能力進行抽象提煉最終沉淀出通用的底層業務能力提供給前臺業務進行調用。數據中臺主要負責各個業務中涉及到的數據使用方式進行統一的管理以及模型構建。

為什么又要拆中臺

中臺架構可以說是某個發展階段的產物,因此它可能在公司的業務高速發展階段可以發揮巨大的作用。但是隨著業務的發展變化,外部越來越激烈的市場競爭以及互聯網業務逐漸進入存量用戶維護期,多種原因促使公司戰略不斷調整變化,而重度建設的中臺可能就會成為掣肘公司發展的絆腳石。

為什么這么說呢?我們還是拿阿里巴巴舉個栗子,阿里巴巴的業務范圍可以說覆蓋了人們生活的方方面面,業務形態也是多種多樣,有提供生鮮品類的盒馬,有專注二手交易的咸魚還有主攻低端市場的淘特等等,不同的業務對于交易流程的細節各有不同,比如對于盒馬這個生鮮新零售排頭兵來說,它的營銷策略、業務邏輯以及倉儲運轉方式和電商板塊都有較大的區別,如果讓它去使用中臺的能力就需要進行不少的適配改造,這樣反而會對盒馬自身業務發展造成一定的影響,在快速變化的市場環境中更加不容易先發制人。

正是業務形態太多了,因此中臺就很難滿足所有業態的個性化需求。中臺的同學疲于應付各種業務提出的業務需求,另外每當各個業務BU向中臺提出新的需求的時候,中臺團隊的排期一般都要1到2個月的時間,業務同學覺得中臺響應太慢,而市場競爭本身就十分激烈,誰能夠更加快速滿足用戶需求,誰就能在市場競爭中搶占先機,因此業務的快速發展和中臺相對遲緩的需求響應的矛盾越來越激烈,各個業務BU想要有自己的決策權以及應對市場變化能力的呼聲也越來越強烈。因此基于以上兩個最核心的原因,把中臺做薄的呼聲越來越強烈,讓中臺回歸最原始的形態,只做最基礎,最交叉的能力,各個業務BU結合中臺最基礎能力之上構建自身業務,把業務迭代的主動權放給業務BU自身,這樣在市場競爭中,業務迭代發展中,各個業務可以根據自身業務特性實現快速業務迭代,提升市場反應能力。阿里宣布組織架構變革之后,集團中臺將全面做輕做薄,大中臺將隨著業務BU的拆分被各個前臺業務所吸收。

慕楓并不認為阿里拆中臺就代表中臺戰略的失敗,相反正是因為可以根據公司發展需要及時調整技術架構以及組織結構,積極擁抱變化,反而體現了一種在變化中尋求突破的勇氣以及強大的執行力。通過拆分中臺可以將原先在中臺中統一管理的數據和技術能力進行釋放,將其打散到各個業務BU中,讓各個業務BU擁有更多的主動權和決策權。如此各個業務BU可以根據外部的市場變化以及自身業務的特點繞開原有的中臺部門進行針對性的定制和優化,使得各個業務板塊擁有更快的業務需求響應能力,業務的深耕細作不再受中臺的制約。實際上中臺只是一種形式,各種業務能力聚在一起是中臺,將業務能力打散化作春風細雨滋潤業務也是中臺。

寫在最后

中臺技術架構好像從出生到現在一直都有批評的聲音,尤其是當阿里巴巴進行中臺拆分之后,幸災樂禍的聲音更是不絕于耳,更有甚者說中臺是一場騙局。其實我覺得大可不必,無論技術架構還是組織架構,都需要契合當前公司以及業務發展才能發揮它們應有的價值。如果中臺還可以支撐你的公司進行快速業務迭代那么就繼續發揮中臺的價值,如果中臺已經掣肘公司的業務發展那就把中臺做輕做薄。總之適合自己的才是最重要的,不要人云亦云,別人說中臺好就大刀闊斧地去改造自己的系統,別人說中臺不好的時候也跟著去做輕做薄,我們需要結合自己的系統有自己的思考。